【おとなのソロ部】池袋「自由学園明日館」で近代名建築をソロ探訪。巨匠が手がけた貴重な建物内でカフェタイムも♪

近代建築の巨匠の一人、フランク・ロイド・ライトと、弟子の遠藤新が設計した「自由学園明日館(じゆうがくえんみょうにちかん)」は、使いながら重要文化財を維持保存する“動態保存”のモデルとして一般公開されています。幾何学的な建具装飾や、水平線を強調した立面など、ライト特有の建築美を間近で見学した後は、食堂でカフェタイム。ソロ探訪にぴったりの名建築を案内します。

フランク・ロイド・ライトが設計した「自由学園明日館」とは?

「自由学園明日館」は、JR・東京メトロ池袋駅のメトロポリタン口から徒歩5分ほどの閑静な住宅街に位置しています。この学園は、『婦人之友社』の創設者である羽仁もと子・吉一夫妻によって、大正10年(1921)に女学校として創立されました。見学のチケットは2種類で、見学のみ500円、見学と合わせて喫茶も楽しめる、喫茶付見学800円があります。

当時の日本は自由な教育、平等、女性の地位向上などを求める、大正デモクラシーの真っ只中。そんな時代背景において、知識の詰め込みではなく、“自ら考え学力をつける”という「自由学園」の教育理念は、自由教育運動の代表的な存在となりました。また、羽仁もと子は女性ジャーナリストの先駆けであり、家計簿を考案した人物。彼女の活躍は、女性の社会進出に大きな影響を与えたとされています。

設計は、羽仁もと子・吉一夫妻の友人である、建築家・遠藤新の紹介によって、20世紀を代表する建築家のフランク・ロイド・ライトが担当しました。ライトは「帝国ホテル」の設計で来日していた際に、夫妻が掲げる教育理念に賛同し、快諾したそう。大正10年(1921)1月に設計が依頼され、3月15日には工事が始まり、未完成のまま1カ月後に開校式が行われました。しかし、ライトは同時期に担当していた「帝国ホテル」の仕事を解雇され、翌年にはアメリカへ帰国してしまいます。その後、「自由学園明日館」は弟子の遠藤新に引き継がれ、完成へと至りました。

学校としての使用期間はわずか13年で、その後は卒業生の活動拠点として利用されました。1997年に国の重要文化財に指定されたのち、大規模な保存修理工事が行われ、基準年である1927年の状態に復元されています。

こだわりの空間を巡り、食堂でカフェタイム

■ファサード

「自由学園明日館」は、地面と平行に水平線を強調したプレーリースタイル(草原様式)とよばれる設計手法が特徴で、幾何学的な建具装飾からもライト特有の意匠が見られます。また、1893年のシカゴ万博で建てられた、平等院鳳凰堂を模した建物からヒントを得たともいわれます。

“簡素な外形のなかにすぐれた思いを充たしめたい”という羽仁もと子・吉一夫妻の願いを反映した設計。建築物の正面からも過度な装飾を排したデザインであることが伝わります。

■玄関と廊下

玄関は4カ所あり、どこからでも入ることができます。当時、先生や生徒に関係なく同じ玄関を使っていたようで、ここからも羽仁夫妻の新しい教育を実現させたいという思いが感じられます。

玄関と廊下は段差がないことで、外と内部の一体感、空間の連続性を表しています。また、どの玄関も天井の低さが気になりますが、これもライトの設計技法の一つです。漆喰の壁と幾何学的な窓装飾、そして大谷石の床が唯一無二のモダンな造りで、この先、どんな意匠に出合えるかワクワクします。

■ホール

天井が低く抑えられた玄関から廊下を歩いて行くと、前庭を正面に臨む幾何学模様の大窓が印象的なホールに到着します。

ホール入り口付近も天井が低く設計されていて、部屋全体を見渡すことができませんが、窓の方へ進むと天井が高くなり、一気に開放的な空間へと移行します。この、狭いところから広い空間へ出るとより開放感を得られるというトンネル効果も、ライトならではの空間構成だそうです。

「自由学園明日館」の顔ともいえるこの大きな窓は、資金が限られていたことや、“簡素な外形のなかにすぐれた思いを充たしめたい”という、創立者の思いがあったことから、高価なステンドグラスではなく、幾何学模様の木枠を採用しています。ライトの優れた発想力やデザイン性の高さを感じられますね。

ライトまたは遠藤新がこの部屋のためにデザインした六角形の背もたれが特徴の椅子は、旧帝国ホテルで使われていた、ライト設計のピーコックチェアとよく似ています。座面の低さは女学生向けに設計されただけでなく、ちょうどいい高さで前庭を眺められるようになっています。晴れた日は大窓から太陽の光が差し込み、ホール全体が穏やかな空気に包まれます。椅子に座って自分時間に浸るのも、ソロ探訪ならの楽しみ。

ホールを飾る壁画にも注目です。これは創立10周年を記念して、生徒たちが描いた旧約聖書出エジプト記の一節をテーマとしたフレスコ画。太平洋戦争下では漆喰で覆われていましたが、保存修理工事の際に発見されました。

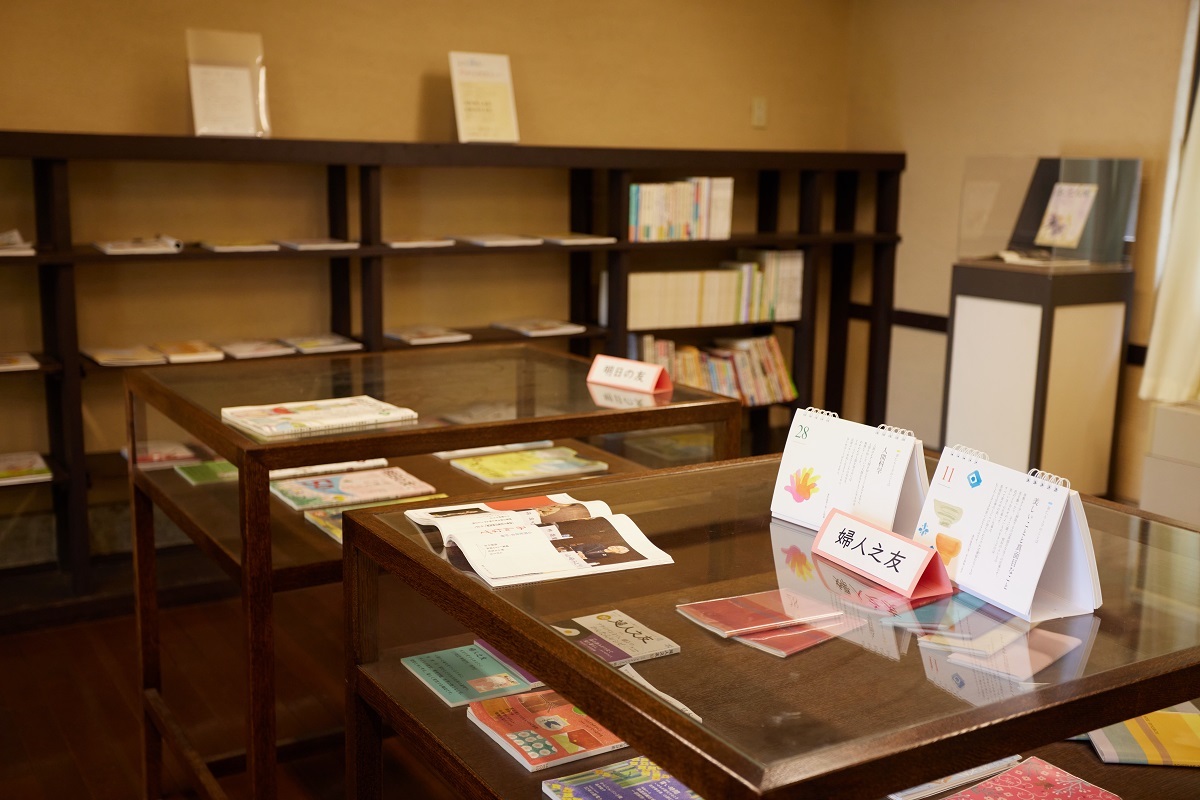

■食堂とミニミュージアム

ホール横の階段を上ると、食堂があります。羽仁夫妻は、手作りの温かい昼食を生徒全員で食べることを望んでいたため、食堂を中心とした建築設計となりました。当時は東西に大きな幾何学模様の窓、外にはテラスがありましたが、生徒の増加に伴い、遠藤新によって増築されました。残念ながらテラスはなくなり、かつてあった大きな窓部分は、現在では小さな窓になっています。

食堂も幾何学的な装飾が施されていて、球体の照明もライトがデザイン。当初は四隅に配置されていましたが、天井が高すぎると感じたライトは、急遽、中央に照明を吊るすことにしました。

食堂は喫茶コーナーとしても利用されていて、喫茶付見学チケットで入館すれば、ドリンクと焼き菓子をいただけます。近代建築の巨匠が手がけた建物内で、優雅に自分だけのカフェ時間を過ごせるのは、なんともぜいたくな体験ですね。

食堂で使用されている椅子は、オリジナルを参考にして、現在の仕様に合わせた復刻版。また、食堂とホールには暖炉も当時のまま残されています。これは、人々が火のそばに集まって団欒するというライトの考えに基づいていて、これまで設計した多くの建物に暖炉を取り入れています。

食堂から階段を上がった先には、ライトと「自由学園明日館」にまつわる資料を展示するミニミュージアムがあります。ここでは建物の模型展示もあり、この部屋が中2階のスキップフロア(階層を半階ずらして空間を配置する建築手法)であることが分かります。

ここからホールを見下ろしてみると、大谷石の柱の上にある空間がミニミュージアムだったことが分かります。改めてライトの建築手法に驚かされますね。

■教室と会議室

「自由学園明日館」には教室が6つ、会議室が2つあり、現在は部屋ごとに貸し出しが可能なほか、公開講座に使用されています。また、ホールや食堂はコンサートやセミナーなど多目的に利用可能なため、日によっては一部見学できないところもあります。すべての部屋を見学したい場合は、月に一度全館見学できる「休日見学日」に訪れることをおすすめします。詳細は公式サイトで確認してください。

東側にある「会議室Rm1925」では、床に注目してみて。保存修理工事の時に使用できる床材を建物全体から集めたところ、会議室の3分の2程度しか残っておらず、ほとんどが湿気によって劣化していました。さすがのライトも日本の気候や湿気について、あまり意識をしていなかった可能性がありますね。

■講堂

礼拝を行う場としてホールが使われていましたが、生徒数の増加に伴い、昭和2年(1927)に遠藤新の設計で道路をはさんだ向かいに講堂が建てられました。中央の平土間と左右には少し高くなった桟敷があり、後部座席部分は折戸を閉めると別室として利用できたり、使い方はいろいろ。ライトの建築を受け継ぐ幾何学的デザインも施されています。

オリジナルグッズをおみやげに

建物の西側には、「自由学園明日館」オリジナルのグッズなどを販売する「JMショップ」があります。ヨーロッパ各地へ工芸技術を学び、帰国した卒業生たちが昭和7年(1932)に設立した「自由学園生活工芸研究所」の直営店でもあり、工芸品や日用雑貨などさまざまなアイテムを揃えています。おみやげ探しに立ち寄ってみるのもおすすめ。

「オリジナルマスキングテープ」各360円と真鍮製の「ブックマーク 明日館」2420円は、ライトがデザインした幾何学模様が印象的。どちらもJMショップ限定販売です。

池袋と縁が深いフクロウや「自由学園明日館」の建物、ホールや食堂で使われていた椅子の柄をモチーフにしてオリジナル製作した「手ぬぐい 明日館 朝色」1760円、「自由学園生活工芸研究所」で作る「コスメポーチ」2200円など幅広いラインアップ。食堂の喫茶で使われているコーヒー豆「赤黒缶パウリスタオールド」(200g)1360円もありますよ。

巨匠フランク・ロイド・ライトが手がけた、日本に現存する4つの建築物の一つ「自由学園明日館」。建物の中にいると、池袋の喧騒を忘れてしまうほど、穏やかで落ち着いた雰囲気に包まれていました。自分のペースでじっくり見て回れるのは、ソロ探訪の最大の魅力です。ぜひ、名建築を堪能しに出かけてみませんか?

■おすすめの利用シーン:名建築をじっくり鑑賞したいとき、カフェで静かにゆっくり過ごしたいとき

Text:木村秋子(editorial team Flone)

Photo:日高奈々子

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。