【日本橋】新紙幣で注目度UP!「貨幣博物館」で日本の'お金'のルーツを探る

日本銀行本店本館の正面玄関の向かいに立つ「日本銀行金融研究所貨幣博物館」は、貨幣やお金に関する資料を保存・公開する施設。予約不要、しかも無料で見学することができるんです! 歴史の教科書で見た「和同開珎」や、大判金貨の実物を見てみませんか?

貨幣博物館ってどんなところ?

「日本銀行金融研究所貨幣博物館(以下、貨幣博物館)」は、日本銀行創立100周年を記念して昭和60年(1985)に開館しました。実際に使われてきた貨幣やお金にまつわる資料などを見ることができる博物館です。

収蔵品の多くは、古貨幣の収集・研究家として知られる田中啓文(けいぶん)氏によるもの。大正12年(1923)、田中氏は自邸内に収集品を保管・展示する博物館「銭幣館(せんぺいかん)」を設立しました。その後、戦時中の昭和19年(1944)に、戦禍から守るため10万点にも及ぶ銭幣館コレクションを日本銀行へ寄贈したのです。

エントランスを入って入館手続きを済ませたら、2階へ上がります。展示室まで向かう通路に、国内で発行された代表的な貨幣がデザインされた記念撮影スポットがあり、フォトプロップスも用意されています。展示室内は撮影NGなので、来館記念の撮影はここでしましょう!

日本のお金の歴史がわかる常設展示

現在、日本では日本銀行が紙幣(日本銀行券)を発行しています。2024年7月3日、20年ぶりに新紙幣が発行されたことも記憶に新しいですね。現代に至るまで、国内ではさまざまなものがお金として使われてきました。

貨幣博物館の展示室は、古代・中世・近世・近代の順に資料が展示されています。古代から順に見学することで、国内のお金の歴史を学ぶことができます。決められた順路はないので、混雑時は空いているところから見学してもOK!

ここからは、各年代のエリアについて簡単にご紹介します。

●古代

古代は金属製のお金の創成期。7世紀後半の富本銭(ふほんせん)から、平安時代中期958年の乾元大宝(けんげんたいほう)まで、律令国家によって発行された13種類の銅銭などが展示されています。

日本初の金属の鋳造貨幣といわれているのが富本銭。円形で中央に四角い穴が開いた銭貨(円形方孔銭)は、日本を含む東アジア一帯で19世紀まで使われていたんだとか。

こちらは長らく国内初の貨幣と考えられていた和同開珎(わどうかいちん)。1998年の発掘調査によって、富本銭のほうが古いことが判明しました。

古代エリアの13種類の銅銭を見比べて、形や大きさなどの違いを探してみましょう。

●中世

乾元大宝を最後に銅銭が発行されなくなると、その後は約150年もの間、米や絹などがお金として使われました。そして12世紀半ば以降、中国から流入した銭貨(渡来銭)が浸透していったのです。

中世の遺跡からは、銭貨がぎっしり詰まった壺(銭壺)が数多く出土しています。写真の銭壺は16世紀ごろのもので、渡来銭など66種類、約7700枚もの銭貨が入っていました。

●近世

江戸時代に入ると、幕府によって大きさ・重さ・品位(含有率)などが統一された金貨・銀貨・銭貨(寛永通宝)が発行され、全国で流通するようになります。このほかに、各藩の領内だけで使うことができる藩札(紙幣)の発行も認められていました。

この時代には、京・大阪・江戸といった大都市の両替屋が藩札の発行を担っていました。今でいう銀行のようなサービスを行っていたそうで、現在の銀行の地図記号は、分銅をモチーフにした両替屋の看板が由来といわれています。

●近代

明治4年(1871)、明治政府によって全国統一の新しい貨幣単位「円」が導入されます。民間銀行が各地に設立し、このうち国立銀行では紙幣の発行が認められていました。

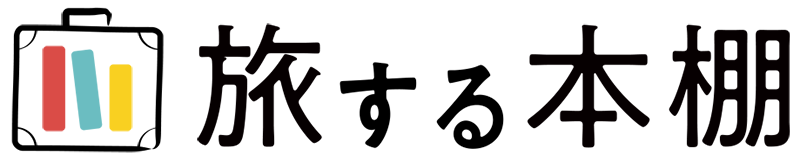

日本初の円単位の紙幣は藩札の形式を引き継ぎ縦型でした。明治14年(1881)、欧米の紙幣の形式を採用し、改造紙幣「神功皇后札(じんぐうこうごうさつ)」一円券(写真下)が発行されました。

明治15年(1882)に日本銀行が設立。そして明治18年(1885)、最初の日本銀行券・大黒札が発行されました。今は紙幣によって肖像は異なりますが、大黒札は一円券も十円券も百円券も全部同じ大黒様が描かれているのもおもしろいですね。

各エリア・資料に説明文はありますが、もっと深く学びたいという人はガイドを聞きながら回るのがおすすめ。自分のスマートフォンやタブレット端末で利用できる音声ガイドがあるほか、毎週火・木曜(祝日を除く)の13時30分からは貨幣博物館職員による常設展の解説を聞くことができます(無料、所要約30分、定員20名)。

これだけは見逃せない! 必見の展示3選

展示室は2階にあるワンフロアながら、古代から現代までの貨幣やお金に関連する資料がたくさんあります。なかでも、これだけは見逃せない目玉展示を3つご紹介!

まず1つめが分銅金。16世紀後半~17世紀前半に、おもに備蓄用としてつくられた分銅の形をした金塊です。貨幣博物館では、小型の分銅金(小分銅)を4種類見ることができます。いずれも金の品位は95%前後、わかりやすくいうと24金と22金の間くらいの純度。小さいですが、金ならではの光沢に圧倒されます。

2つめは大判。大型の楕円形の金貨で、おもに贈答など儀礼の場で使われました。大判の表の墨書はつくった人のサイン。16世紀後半、彫金師である後藤家が豊臣秀吉に命じられてつくった初めての大判「天正菱大判(てんしょうひしおおばん)」などが展示されています。

これだけの数の大判を常設展示で見られるところはあまりないそう。貴重な大判コレクションを目に焼き付けましょう!

3つめは、日本銀行券の歴史コーナーです。近代エリアの向かいにあり、最初の日本銀行券である大黒札から、最新の日本銀行券の記番号「AA000001AA」の一万円札、五千円札、千円札まで、ずらりと並んでいます。どの紙幣を使ったことがあるか、持っているかなど、一緒に訪れた人と話すのも楽しいですよ。

体験型展示も充実! 撮影OKのコーナーも

貨幣博物館では、エリアごとにさまざまな体験展示があります。近世エリアでは、大判と分銅金の重さを体感できます。分銅金は重さ100匁(約375g)、天正長大判は重さ拾両(約165g)。大判に比べて小さいながらも金の品位が高い分銅金は、手に取ってみると見た目に反してずっしりとした重みがあります。

同じく近世エリアでは、藩札の偽造防止技術も体験できます。光を当てることで文字が浮かび上がったり、隠し文字があったり、現代にも通じる工夫が江戸時代から行われていたことがわかります。ほかのエリアの体験展示は見てのお楽しみ!

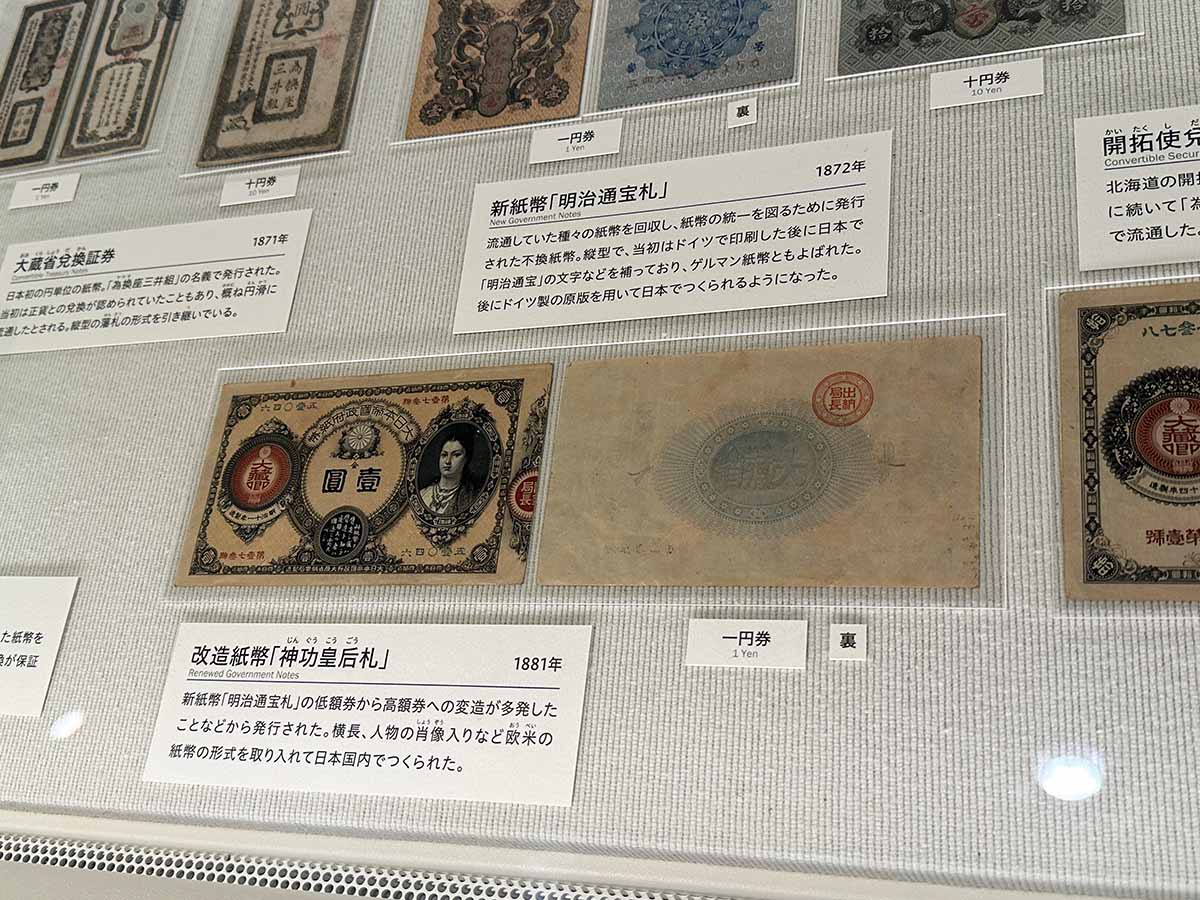

展示室の外、記念撮影スポットの近くには1億円の重さを体験できるコーナーがあります。重さは約10kg。写真撮影OKなので、せっかくなら持ちあげているところを撮ってみては?

お金の博物館ならではのオリジナルグッズも

見学後は併設のミュージアムショップをチェック。「お札せんべい6枚入り(渋沢・津田・北里)」567円(2025年3月までは540円、写真左上)や「渋沢栄一両面ハンカチ」715円(写真右上)、「¥enしおり(渋沢栄一)」770円(写真下)など、最新の日本銀行券をモチーフにした商品が揃っています。

ほかに、ペンの軸の中に裁断された古い紙幣がぎっしり詰まった「招福キャッシュ ボールペン」300円なども販売。貨幣博物館ならではのアイテムで、良い記念になりそうです!

貨幣博物館の前の通りは江戸桜通りと呼ばれ、古くから桜の名所として親しまれています。例年3月下旬~4月上旬の見ごろに合わせて、ライトアップも実施(17~23時予定)。ライトアップの期間中は貨幣博物館の開館時間が17時30分(最終入館17時)まで延長されるので、時間によっては見学後に桜のライトアップを楽しめるかもしれませんね。

SNSで「#貨幣博物館は想像以上に楽しかった」というタグが付くなど、実際に訪れてみると思った以上に楽しい貨幣博物館。東京駅や日本橋を訪れた際に、ぜひ立ち寄ってみてください。

■日本銀行金融研究所貨幣博物館(にっぽんぎんこうきんゆうけんきゅうじょかへいはくぶつかん)

住所:東京都中央区日本橋本石町1-3-1 日本銀行分館内

TEL:03-3277-3037

営業時間:9時30分~16時30分(時期により延長の場合あり)

定休日:月曜(祝日の場合は開館)

料金:入館無料

アクセス:地下鉄三越前駅B1出口から徒歩約1分

Text:下坂真由美(ムーブ)

Photo:日本銀行金融研究所貨幣博物館

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。