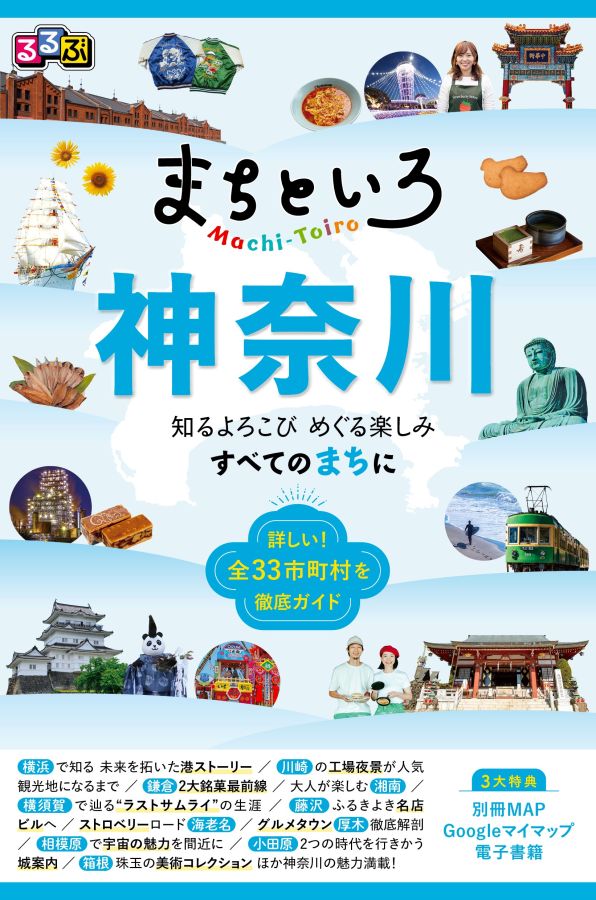

【箱根×アート】「本間寄木美術館」で伝統工芸・寄木細工を体感!

200年以上の歴史を誇り、「かながわの名産100選」の工芸品部門に選ばれている箱根寄木細工。美しい木工品ですが、どのように作られているのでしょうか? 背景に迫るために訪ねてみたのは、箱根登山鉄道入生田駅から徒歩10分の「本間寄木美術館」。美術館として昔からの寄木細工の作品を展示しているだけでなく、工房も併設しています。

箱根寄木細工ってどんな工芸品? どうやって作るの?

寄木とは、文字通り木を寄せ集めて作る工芸品です。箱根で寄木細工が作られるようになったのは、江戸時代後期から。箱根は自然豊かで木材が手に入りやすかっただけでなく、東海道の難所・箱根峠の宿場町でもあったことから、旅人のおみやげとして発展していったそうです。

箱根寄木細工の特徴の一つが美しい幾何学模様。驚いたのは、その模様はすべて自然の木の色を生かしているということ。塗ったり染めたりしたのではないのです。

使っているのは木部(もくぶ、樹木の内側)。木というと茶色いイメージがありますが、ミズキやコブシの木部は白、ホウは灰色、ウルシやクワは黄色、パープルハートという豆科の木は紫色。クスノキでもアカグスの芯の部分は赤い色ですし、カツラ神代、クリ神代などといわれて長年地中に埋まっていた木は黒い色になるそうです。

そのような木の色を生かして、細長い木を模様になるように組み合わせたものを「種木(たねぎ)」とよびます。

種木の形は、四角だけではなく、三角も六角も、デザインによってさまざまです。この時点で既にとてもきれいで、このままインテリアになりそうです。今では海外からも木を取り寄せて使いますが、元々は箱根に豊富な種類の木があったから考案された工芸品だといえます。

種木の先の工程は、2種類に分かれます。一つは、種木をそのまま加工する「ムクの寄木」です。

これは「ムクの寄木」の一つです。種木そのものを丸く削り出して、蓋と身を作っているので、中まで模様が見えます。このように曲面にすると種木の模様がさらにいろいろな形に変化します。

もう一つは、種木の断面の模様になっている面をカンナで薄く引いてシート状にした「ヅク」を、製品の平らな表面に貼り付けて作る「貼りの寄木」です。写真はお盆の表面に薄く削ったズクを貼ったものですが、木の色の違いを生かして、複雑に組み合わされた幾何学模様が見事です。

寄木細工を自分の手でも作ってみよう!

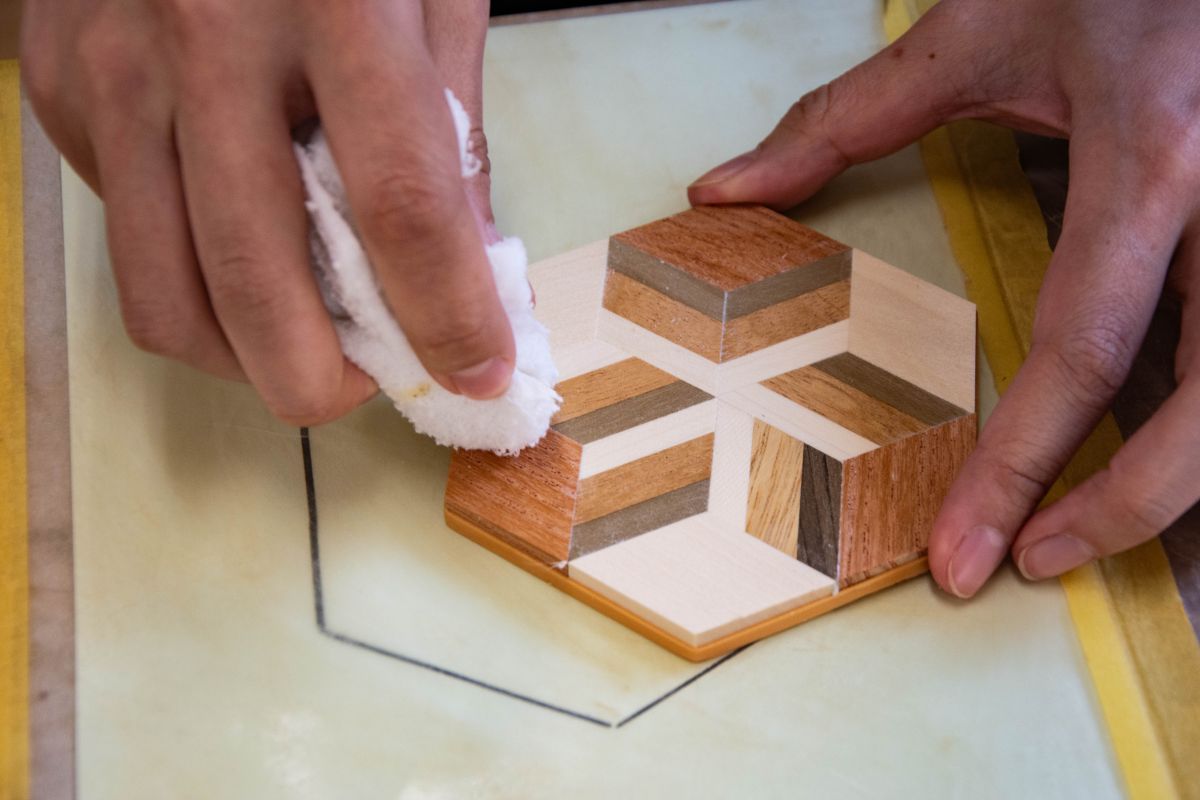

本間寄木美術館には、実際に寄木細工作りに挑戦できる体験工房も併設されています。体験できるのは、いろいろな色の菱形のパーツ12個を組み合わせて、六角形のコースターを作るコースです。2種類の寄木の手法で言うと「ムクの寄木」にあたります。10種類ほどある文様から好きなものを選んで、さあスタート!

まず、パーツが六角形になるように並べます。 見本はありますが、色や模様の組み合わせで違った表情にもなるので、ここが迷いどころ。

並べ方が決まったら少しずつ離して、パーツとパーツを木工ボンドでつけます。細い接着面に、一文字にボンドを出し、パーツを合わせてギュッと押すと、ボンドがはみ出しますが、それは気にせずに。

すべての面が接着できたら、ズレを直してから周囲に輪ゴムをかけて固定します。この時、台の上から持ち上げないのがポイント! 浮かせると、バラバラになってしまうかもしれないそうです。

きれいになったら、パーツが動かないように気をつけながら、濡れぶきんではみ出したボンドを拭き取ります。反対側の面、側面も同じように拭き取ったら、両面を手の平でこすります。温かい手の平で摩擦することで、ボンドを拭き取った時の湿気が飛ぶのだそうです。それが済んだら、輪ゴムを外して大丈夫!

いよいよ仕上げへ。表面を平らにするため、紙やすりで両面と縁をこすっていきます。パーツの境目には微妙な段差があるので、手ざわりがツルツルになるまで続けます。最後にワックスを薄く塗ってツヤが出たら完成です!

コースターとして使ってもいいけれど、しばらくは飾っておきたい気分です♪

体験で使ったパーツは、ショップで850円で販売しています。自宅でも他の絵柄に挑戦してみては。

※「寄木細工体験教室」1作品1450円/10時40分~、13時20分~の1日2回(約1時間)毎日開催していますが、貸切や休みの日もあるため公式HPの体験教室「スケジュールのご案内」を参照/2~48名(予約制/空きがあれば当日受付も可)

体験するとより分かる! 美しい寄木作品に感動

貴重な工芸品の数々を鑑賞できる展示フロアは、建物の2階にあります。

ここは二代目の本間昇氏が、国内外に散らばってしまった寄木細工の作品約200点を収集して、展示している美術館です。古くは江戸時代の作品もありますが、その寄木のデザインの斬新さやモダンさに驚きます。大きなものでは立派な飾り箪笥もありますが、全体が実に精緻な寄木で形作られています。

体験で作ったのは、比較的大きな菱形を貼り合わせて磨いただけでしたが、ズレなく接着したり、表面が滑らかになるまで磨いたりするのは繊細で大変な作業でした。その難しさを体験していると、目の前の作品を完成させるのがどんなにすごいことか、とてもリアルに感じられます。

こちらの大黒天の人形も、胴の部分が寄木細工です。種木をこの形に彫刻した「ムクの寄木」の作品です。

本間寄木美術館には、本間昇氏の作品も数多く展示されています。不等辺多角形をランダムに配置した斬新なものなど江戸時代の作品を忠実に複製もしています。このようにして、過去の技術も採り入れているのです。80歳を超えてから考案したという、細い格子越しに寄木が透けて見える「糸目筋」という手法も素晴らしいものです。

また、箱根には、寄木細工だけでなく「木象嵌(もくぞうがん)」という木の色の違いを利用した技術もあります。絵柄の通りに木を糸鋸で切り出し、組み合わせたものを大カンナで削ってヅクにし、平らな面に貼り付ける技法です。

こちらの屏風は、木象嵌で作られたもの。筆で描いたような曲線の繊細さに見とれてしまいます。

美術館奥の天井には、箱根寄木細工の伝統的な文様が見られます。画一的ではないさまざまなパターンがあって、創造力が豊かです。職人さんたちが、独自のものを作ろうと考え続けた歴史が刻まれているようです。

伝統文様は50~60種類あると言われていますが、色や配置を変えれば無限のバリエーションになります。

木の温もりを自分のおみやげに

1階のショップには、貼りの寄木、ムクの寄木、さまざまなものが販売されています。今日の思い出と、作った人へのリスペクトをこめて、日ごろから使えるものを選びたくなります。

ショップに隣接して工房があり、二代目の本間昇さん、三代目の博丈さんも含め4人の職人さんのお仕事の様子がガラス越しに見られます。邪魔にならないように、そっと見学させてもらいましょう。

手軽で毎日使えるお箸置き。これは、ムクの寄木です。

これは箱根寄木細工で有名な秘密箱。このままだとどこも開きませんが、秘密の手順を踏むと、中に大事なものを入れられる空間が出現します。その手順、少ないものでも7回。多いものだと50回以上のものもあるのだとか。表面の貼りの寄木も大変な技ですが、複雑な仕掛けをもスムーズに作動させる技術にも感服です!

箱根を代表する伝統工芸にふれられる本間寄木美術館。みなさんもぜひ訪れてみてください。

■本間寄木美術館(ほんまよせぎびじゅつかん)

住所:神奈川県箱根町湯本84

TEL:0460-85-5646

営業時間:10~16時

料金:入館500円

定休日:無休

Text:柳澤美樹子(りゅう文章工房)

Photo:柳澤美樹子(りゅう文章工房)、本間寄木美術館(提供元)

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ まちといろ 神奈川』に掲載した記事をもとに作成しています。