【日本科学未来館】新しい常設展示を体感!「量子コンピュータ・ディスコ」「未読の宇宙」とは?

東京・お台場にある日本科学未来館は、科学技術への理解を楽しく深められるサイエンスミュージアム。「Mirai can_! 未来は、かなえるものへ。」というスローガンを掲げ、身近な科学から最新テクノロジーまで、未来をつくるさまざまな先端科学技術を体験できます。そんな日本科学未来館に、新しい常設展示が登場したということで、早速行ってきました!

「量子コンピュータ・ディスコ」でDJ体験を

2025年4月、日本科学未来館に2つの新しい常設展示が公開されました。1つは、量子コンピュータを直感的に楽しみながら理解する「量子コンピュータ・ディスコ」。もう1つは、研究者たちが普段どのように宇宙を読み解こうとしているのか体感できる「未読の宇宙」という展示です。さらに、常設展示「ジオ・スコープ」もリニューアルされました。まずは「量子コンピュータ・ディスコ」からご紹介します!

「量子コンピュータ・ディスコ」は4つのゾーンからできています。まずは1とかかれたゾーン1からスタート。ここは「エントランス」というエリアなので展示物はないですが、「量子コンピュータのうた」というオリジナルソングが流れていて、明るい空間になっています。

そもそも「量子コンピュータ」って何? という方もいるはず。量子コンピュータは、驚異的な計算力を持つコンピュータのこと。実現すればさまざまな分野で革新を起こすと言われている、壮大な研究開発の最前線なんだとか。言葉だけだと、いまいちピンとこないかもしれません。そこで、楽しみながら量子コンピュータを学べる「量子コンピュータ・ディスコ」が作られたということです。

ゾーン2に入りましょう! 「ダンスフロア」と英語で書いてありますね。一体どんなエリアなのでしょうか?

みてください! 中に入ると、ミラーボールが光る、楽しい空間です。このゾーン2は「ダンスフロア」というエリアで、量子コンピュータで計算を行うためのプログラミングを、DJが音楽を選んでフロアに流すような操作をして体験できる場所。

早速、ヘッドフォンをつけて体験スタート! 「ゲート」とよばれるブロック(HやRなどアルファベットや記号が書いてあるもの)が、手前のボックスの中に12種類、60個入っています。これがプログラミングにおけるコマンドであり、任意のゲートを、ボード(写真でいう、丸い溝がある部分)にはめていくことでプログラムを組み立てることができます。

実はこのプログラムを組み立てていく際に、量子コンピュータならではの、「重ね合わせ」や「位相」、「もつれ」、「測定」という量子の性質を用いた計算方法を使用しているんです。そうすることで、いろんな音楽を組み合わせたり、ヘッドフォンから出ている音楽の鳴る方向を変えたりすることが可能に。さらに、自分でプログラムを組み立てた音楽は、DJのように、ダンスフロアに流すことができますよ♪

楽しくDJ体験をしているかと思えば、体験中、実際に3量子ビット、15ステップのプログラムを作っているんだから驚き。アニメソングやゲーム音楽などの名曲を流すことができるので、楽しく量子コンピュータを体感してみてくださいね。

ゾーン3は、「ギャラリー」という、量子コンピュータを理解するための基本を4本のショートムービーで解説しているゾーン。

SFや映画、音楽、ゲームなどさまざまな作品から、量子力学や量子コンピュータの特性を感じられる場面を紹介。1本の動画は約2分程なので、時間がある方は4本の動画を全部チェックしてみても良いかも。

「量子コンピュータ・ディスコ」最後のゾーンである、ゾーン4は「ラウンジ」という、量子コンピュータの基礎から使用例までをわかりやすく紹介している場所。かつてのアナログ計算機から今のコンピュータの発展、そして量子コンピュータが誕生し開発競争にいたるまでの歴史を知ることができます。ダンスフロアで行った体験を量子コンピュータの仕組みと結び付けて説明しているので、より理解を深められるはず。

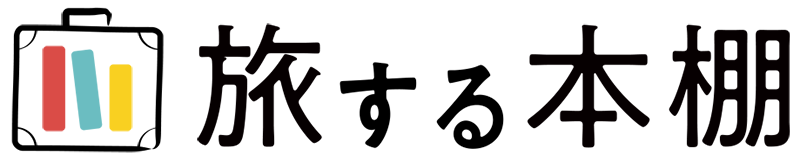

1946年に誕生した世界初汎用電子式コンピュータをはじめ、各時代を代表する3つのコンピュータと、現在開発が進む超伝導量子コンピュータをレゴ®ブロックを使った模型で再現しているコーナーもあります。

時代とともに計算機の小型化が進む様子や、量子コンピュータのサイズ感の変遷が一目でわかるのがうれしい。量子コンピュータが今後どのように発展するのかをより深く知ることは、未来を想像する手助けになりますね。

日本製の「144量子ビットのチップ」という、理化学研究所で開発された超伝導量子ビット集積回路チップが国内初公開されたので、こちらもチェックしてみてください。

特に面白いなと思ったのがこちらの展示。一般の方から寄せられた、量子コンピュータに関する100を超える質問に、専門家が答えています。

レバーをガチャガチャのように回すことができ、回したら画面に質問と専門家のアンサーが表示されます。私が回したときは「(量子コンピュータは)われわれにも買える?だいたいおいくら万円なのかな?」という質問が出て、「小さいものなら手がとどく価格になりつつあります」というアンサーでした。細かい解説もあり、読んでいくと面白いです。ぜひ回してみてくださいね。

「未読の宇宙」で研究者と対話できる!?

ここからは「未読の宇宙」をご紹介します。普段、研究者たちは巨大な観測・実験装置を駆使して、宇宙を観測、読み解こうとしています。例えば、さまざまな波長の光で宇宙をとらえる多波長観測、ニュートリノや重力波の観測、粒子加速器を用いた大規模実験など、想像をはるかに超える壮大かつ緻密な研究。そんな研究者たちが駆使する観測・実験装置を、今回の展示用につくった体験装置で感じることができます。

まず、メインエリアまでの小路を通ります。

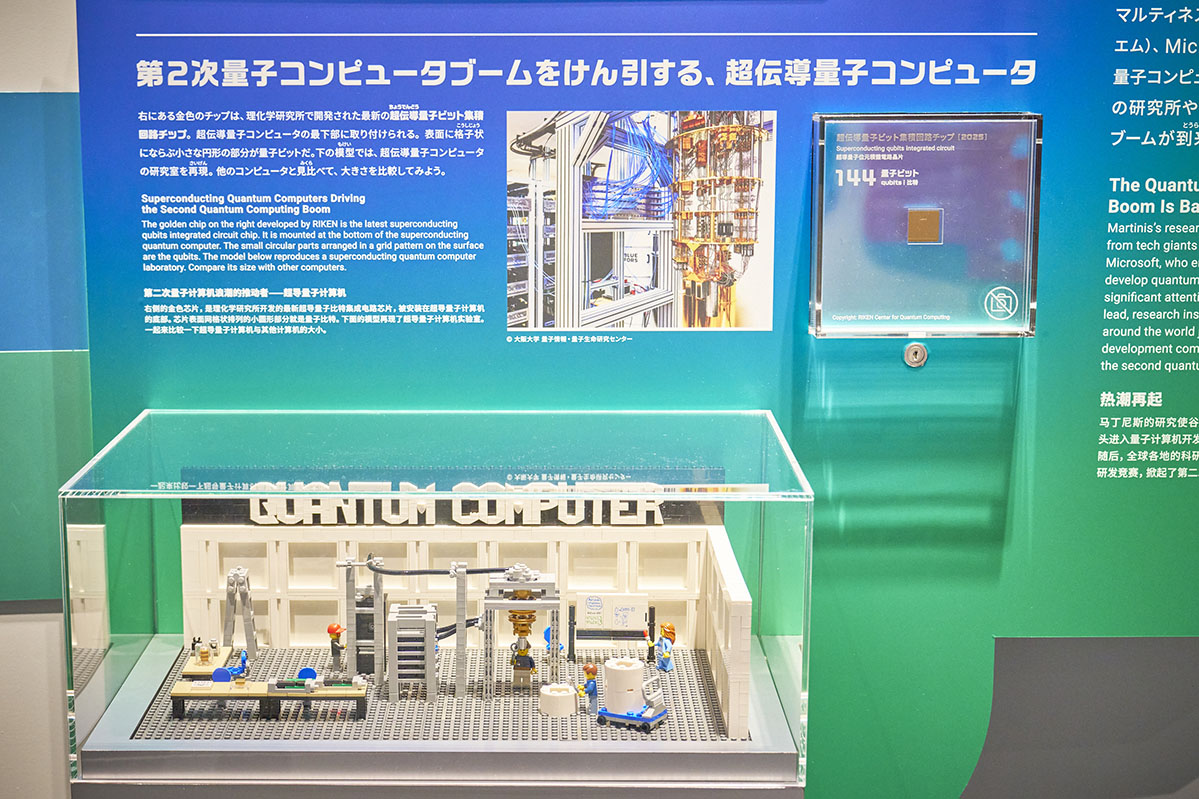

私たちの周囲を飛び交う見えない粒子を可視化する「霧箱」があり、壁面には宮沢賢治の「春と修羅・序」の一節、日常と物質・天体・宇宙との関係を語る詩やイラストがちりばめられています。壁面から聞こえる朗読は、俳優の池松壮亮さん、モデル・歌手の甲田益也子さんが担当しています。

小路を抜けると、メインエリアです。「未読の宇宙」は、小路とこのメインエリアで構成されています。上空を360度のスクリーンで覆った楕円形の展示空間に、4つの体験装置が並びます。

ニュートリノや重力波、そして可視光以外も含むさまざまな波長の光は、宇宙からの情報を私たちに届けてくれる、いわば「メッセンジャー」。そんなメッセンジャーの実際の観測、実験データをもとに制作した映像がスクリーンに映し出されています。研究者たちは、観測で得た「生のデータ」、ノイズも含まれるデータに、宇宙からのメッセージを見つけ、宇宙を読み解いています。スクリーンのデータを見ることで、研究者たちがいかに、観測データから宇宙の不思議を解明しようとしているかの追体験ができますね。

4つの体験装置それぞれには、本展示の監修を務める第一線の研究者が、スマートフォンのビデオ通話風の映像として登場しています。その映像と体験装置が連動しているので、まるで研究者と通話しながら、一緒に宇宙の観測や実験をしているかのような体験ができるんです。なかなか研究者と話す機会はないので、こうやって研究者と一緒に観測や実験ができる感覚になれるって、新しい!

それぞれの体験装置もご紹介します。まず1つ目は宇宙をみる「多波長観測」。宇宙からは可視光や電波、X線などのさまざまな種類の光(電磁波)が届いていて、同じ天体でも、異なる種類の光で観測、比較することで天体の様子を詳しく調べることが可能です。展示ではオリオン星雲や、かに星雲などの天体が赤外線やX線での観測によって異なる姿を現す様子を、地上や宇宙の望遠鏡が観測した実際のデータと見比べることで確認することができますよ。

宇宙をきく「重力波観測」。重力波は、ブラックホールの合体など大きな質量の天体が動いたときに発生する、目には見えない「時空の歪み」で、周波数を解析して音に変換することができます。ブラックホール合体の音ってどんな音なのか気になりますよね! 実際に聞いてみると、こんな音なんだ、と宇宙を知ることができたような気がして、とても感動しました。

アインシュタインが観測不可能と予測していましたが、2015年に世界15カ国の研究者が参加した研究プロジェクトが初観測に成功。観測に使われるのは3㎞を超える巨大なレーザー干渉計で、今回の展示ではその大規模観測装置のしくみをそのままに、1mサイズにミニチュア化した本物のレーザー干渉計を設置しています。レーザー光を重ね合わせて生まれる「干渉稿」が微弱なシグナル(振動)をとらえる現象を直接観察することができますよ。

宇宙をつかまえる「ニュートリノ観測」。物質の最小単位と考えられている素粒子の一種が「ニュートリノ」。ニュートリノの性質を調べることで、地球に降り注ぐ宇宙線などの謎を探る手がかりになると注目されています。今回の展示では、ニュートリノの観測として使われる、日本の「スーパーカミオカンデ」と南極の氷の下に建設された「アイスキューブ」の2つの観測装置を縮小模型で紹介。現在建設中の「ハイパーカミオカンデ」に設置される予定の、光電子増倍管の実物も展示していますよ。

最後が、宇宙をつくる「加速器実験」。人工的に宇宙初期の高エネルギー状態を再現して、そこで何が起こるかを突きとめる加速器実験を紹介する展示です。円形の加速器を縮小した模型を使い、電子や陽電子などの粒子を加速して衝突させる実験を疑似体験することができます。また、世界28の国と地域が参加する日本最大級の素粒子実験プロジェクトに使われている、衝突によって生まれた粒子を検出するためのセンサーの実物も展示。

実物を展示したり、本物のレーザー干渉計を置いたり、実際のデータを見ることができる、とても本格的な展示。そうでありながら、研究者と話しているように装置をさわったり、気軽に体験したりできることで、より身近に最新の観測・実験装置にふれられる、誰にでもひらかれた空間でした。

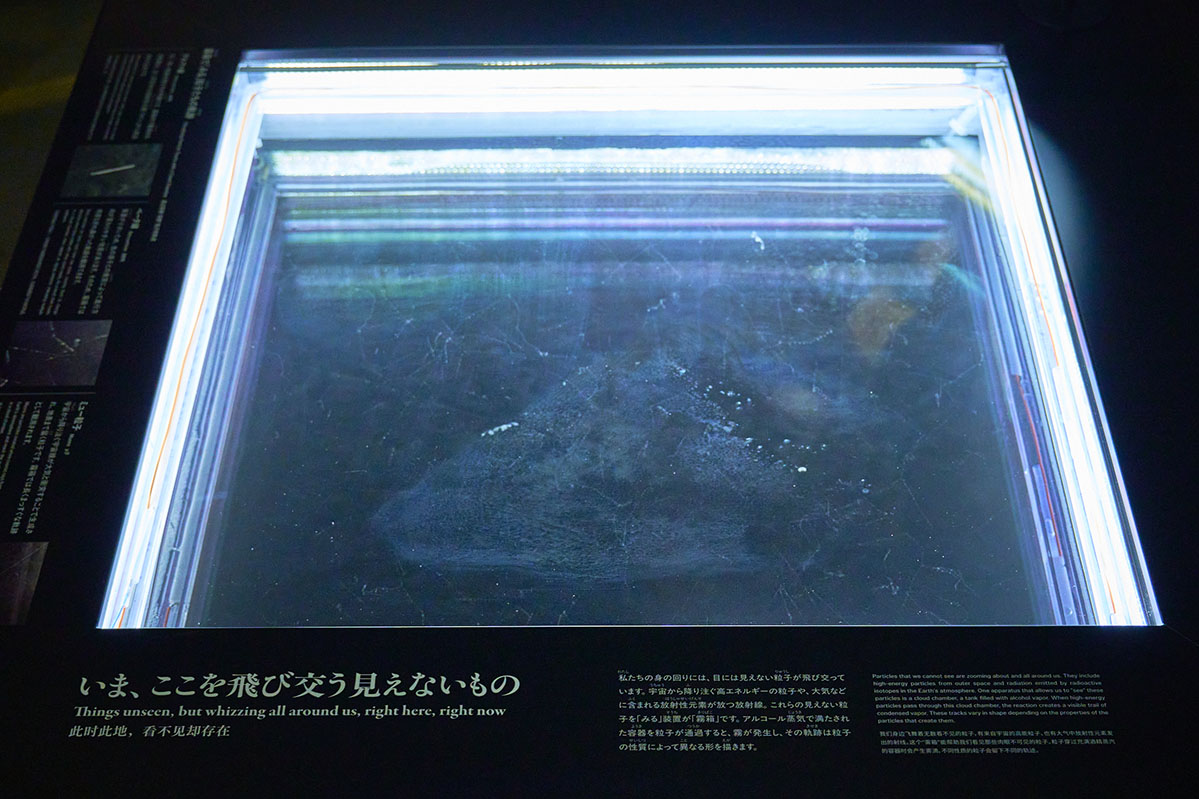

さらに「未読の宇宙」には、展示を通して浮かんだ疑問や感想を、生成AIと自由に語り合うことができる対話型展示があります。生成AIとの協働で誕生した、7つのキャラクターからランダムに3つのキャラクターが選ばれて、実際に会話ができます。

試しに「こんにちは」と話しかけてみました。日本語だけでなく、同時に英語も表示されました。簡単な言葉をいれましたが、「宇宙はどうやってできたの?」など、宇宙に関する疑問や感想に答えてくれるので、ぜひ気軽に話しかけてみてくださいね。

ひとつの謎が解き明かされると、新たな疑問が浮かび上がるのが宇宙研究の常です。ここまで色々と最新の観測・実験装置を体験してきても、まだ「読み尽くせない」宇宙の魅力。宇宙・天体・物質の起源と進化に迫る研究を俯瞰するパネルや、塩川いづみ氏による描きおろしの壁画などを眺めながら、自分自身もいまだ「未読」の宇宙の一部であることの余韻を味わいましょう。

常設展示「ジオ・スコープ」がリニューアル

地球に関する科学データを自由に閲覧できる常設展示「ジオ・スコープ」も、新規常設展示登場と同時にリニューアルしました。「変わり続ける地球」をコンセプトに、地球と私たちとのつながりをさらに感じられる展示に。

そもそも、「ジオ・スコープ」は、世界の研究機関などから提供された科学データを来館者が自由に閲覧できる常設展示として、2011年に公開されたもの。生物の生態の季節変化や気候変動、地球環境の未来予測などの多彩なデータから地球規模の変化を直感的に理解することができる展示です。今回のリニューアルで、「世界の電力消費量」や大気中の「エアロゾルの濃度」などの8つの最新データを新規収録。これまでのジオ・スコープから厳選されたデータと合わせて、計20の地球に関するデータにアクセス可能。直感的な操作性を高めるデザインに変更され、地球をのぞき込む望遠鏡をイメージした形に変わっています。5台設置された端末のうち1台は、科学データを音でも表現した「耳で楽しむモード」も搭載されています。

今回実際にさわってみて、直感的な操作で使いやすかったです。特に面白かったのは、今回追加された一つ、「ビッグマックの価格変動」。こんなものまで! と驚きました。たくさんのデータを扱っているので、ジオ・スコープを使うだけでも楽しいですよ♪

いかがでしたか? 量子コンピュータのような最新科学技術を知ること、普段研究者たちがどのように宇宙を読み解いているのか知ることなどで、新しい発見があるかもしれません。より良い未来をつくるためのプラットフォームで、新しいアイデアやイノベーションを生み出したいですね。

■日本科学未来館 (にっぽんかがくみらいかん)

住所:東京都江東区青海2-3-6

TEL:03-3570-9151(開館日の10~17時)

営業時間:10〜17時(入館券の購入および受付は16時30分まで)

料金:常設展は大人630円、18歳以下210円、未就学児無料。常設展+ドームシアターは大人940円、18歳以下310円、未就学児100円

※特別展は開催内容により入場者区分・料金が異なります。

休館日:火曜(休日の場合は開館)

※春・夏・冬休み期間等は火曜も開館する場合があります。

Text:るるぶ情報版編集部(土屋香奈)

Photo:るるぶ情報版編集部(土屋香奈)、日本科学未来館

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。