【おとなのソロ部】KITTE丸の内「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク」で歴史あるコレクションを満喫♪

東京駅の目の前にある商業ビル「KITTE丸の内」にある「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク(じぇいぴーがくじゅつそうごうみゅーじあむ いんたーめでぃあてく)」は、東京大学が年月をかけて保管してきた学術文化財の展示と、旧中央郵便局の局舎を生かした建築美の融合を楽しめる博物館です。駅近でおひとりさまでもふらりと訪れることができるミュージアムをレポートします。

「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク」とは?

東京駅丸の内南口から徒歩約1分のところにある商業ビル「KITTE丸の内」の2階に「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク」の入り口があります。ここはJPタワー/KITTEを運営する日本郵便株式会社と、東京大学内にある東京大学総合研究博物館が協働して、2013年に開館した博物館です。アート&サイエンスをテーマにした展示が体験できます。

「KITTE丸の内」は、旧東京中央郵便局の局舎を一部保存し、現代的なデザインを融合して建築された商業施設。ここ「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク」の内装でも、モダンな雰囲気を感じられます。

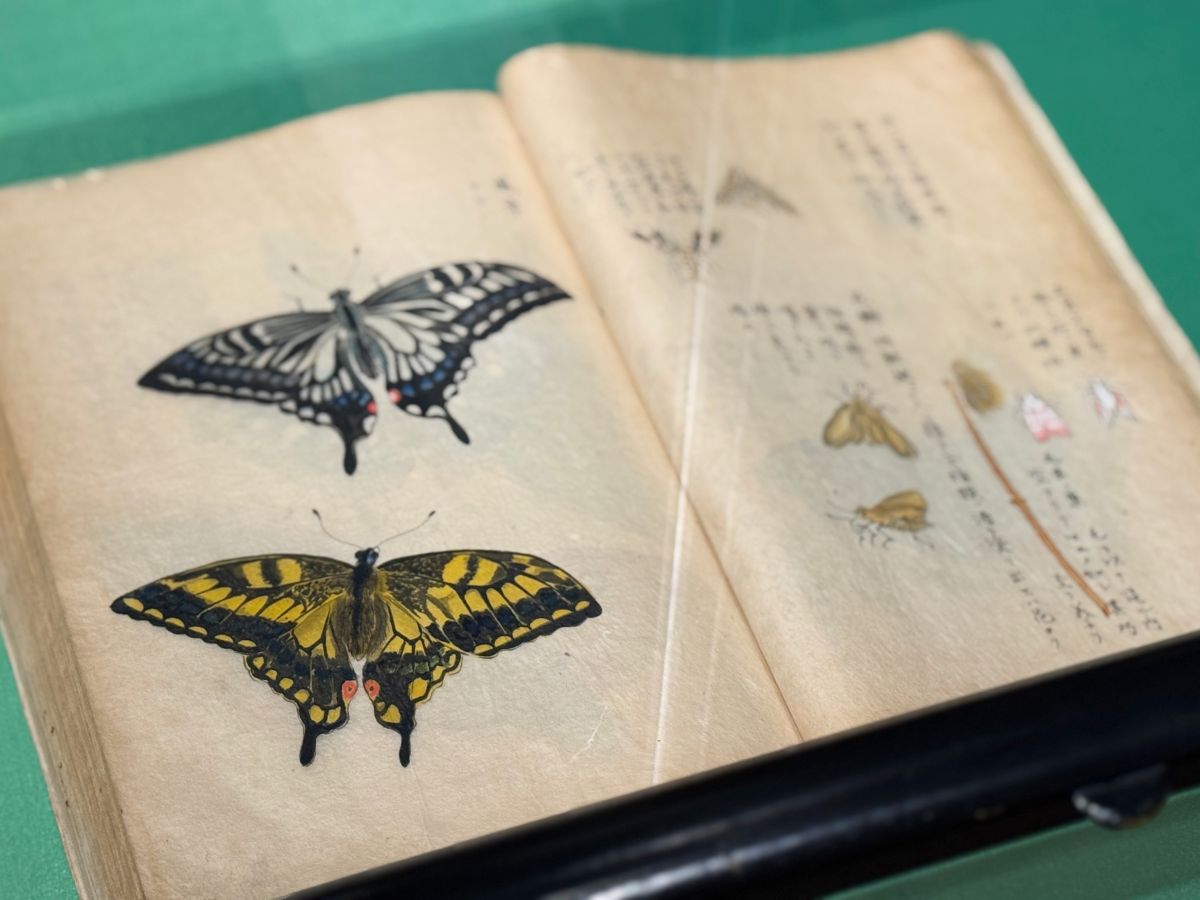

館内には東京大学が1877年の開学以来コレクションしてきた学術標本の一部が展示されており、現代的な空間のなかで歴史的遺産を見られるのが魅力です。

エントランスからインパクトある展示がお出迎え

無料で誰でも入ることができるため、受付もなく見たい場所からチェックすることが可能。入り口の近くに無料の手荷物預けロッカーがあるので、旅行前の空いた時間でも手ぶらでの鑑賞が可能です。

今回は特別に東京大学の特任准教授・松原始さんに案内していただくことができました。

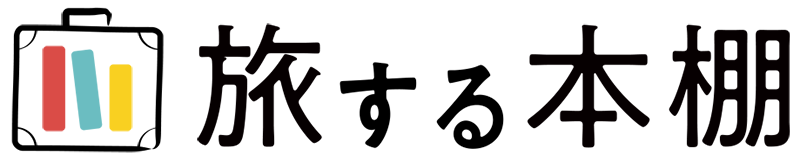

館内の床や壁は白で統一され、大きな階段や壁にかけられた骨格標本が目に止まります。天井が高く開放的で、スタイリッシュな印象でした。

一見難しく感じる内容についても丁寧に音声アプリが説明してくれて、まるで東京大学の講義を聞いているような気分になれます!

壁に飾られた「マチカネワニ」の化石のレプリカは、なんと大きさ約8メートル! オリジナルの標本は大阪大学総合学術博物館に収蔵されていて、国登録記念物にもなっています。1階から見上げた印象と、2階から見下ろす印象が異なるので、ぜひ見比べてみてください。

壁に飾られているこちらの肖像画は、東京大学内にある最古の肖像画で、医学部解剖学教室の初代教授・田口和美が描かれています。描いたのは画家・高橋勝蔵で、自身の趣味である明治工芸を生かした額縁にも注目! 解剖学の教授らしい頭蓋骨のモチーフや、立体的な龍は圧巻です。

郵便局の集配室で見られる展示はどこも写真映え!

フロアの右端には階段教室の展示を見ることができ、東京大学医学部本館の小講堂で実際に使われていた机と椅子が設置されています。昭和初期の学生たちの学びの場を感じることができます。

机や椅子などこれからの備品は、小講堂を取り壊す前に大学側と譲渡の約束を交わして解体時に運びこまれています。また、ほかの什器類のなかにも「何かに活用できるかも」と、溜め込んで倉庫に保管してものがあるんだそう。

机の天板にはペンやインク壺を置いていた溝が彫られています。

松原さん「机の脚にある”大學”の文字が実はお気に入りです。学校の備品に文字を入れるなんてぜいたくですよね。ぜひ注目していただきたいです。」

講堂の壁画には、東京大学の教授たちの肖像画がずらりと並んでいます。東京大学にある東京大学総合研究博物館のコレクションとして保管していた肖像画を修復して展示しているのだとか。

実際の講堂にはかなりの数の肖像画がかけられていたことが分かります。1960年代の大学紛争でも無事に生き残った、とても貴重な資料です。

旧中央郵便局の集配室を改装して作られているとあって、フロア全体がレトロ感のあるおしゃれなデザイン。床板も当時のものを使用して、当時のコンクリートの壁を生かした設計にしています。

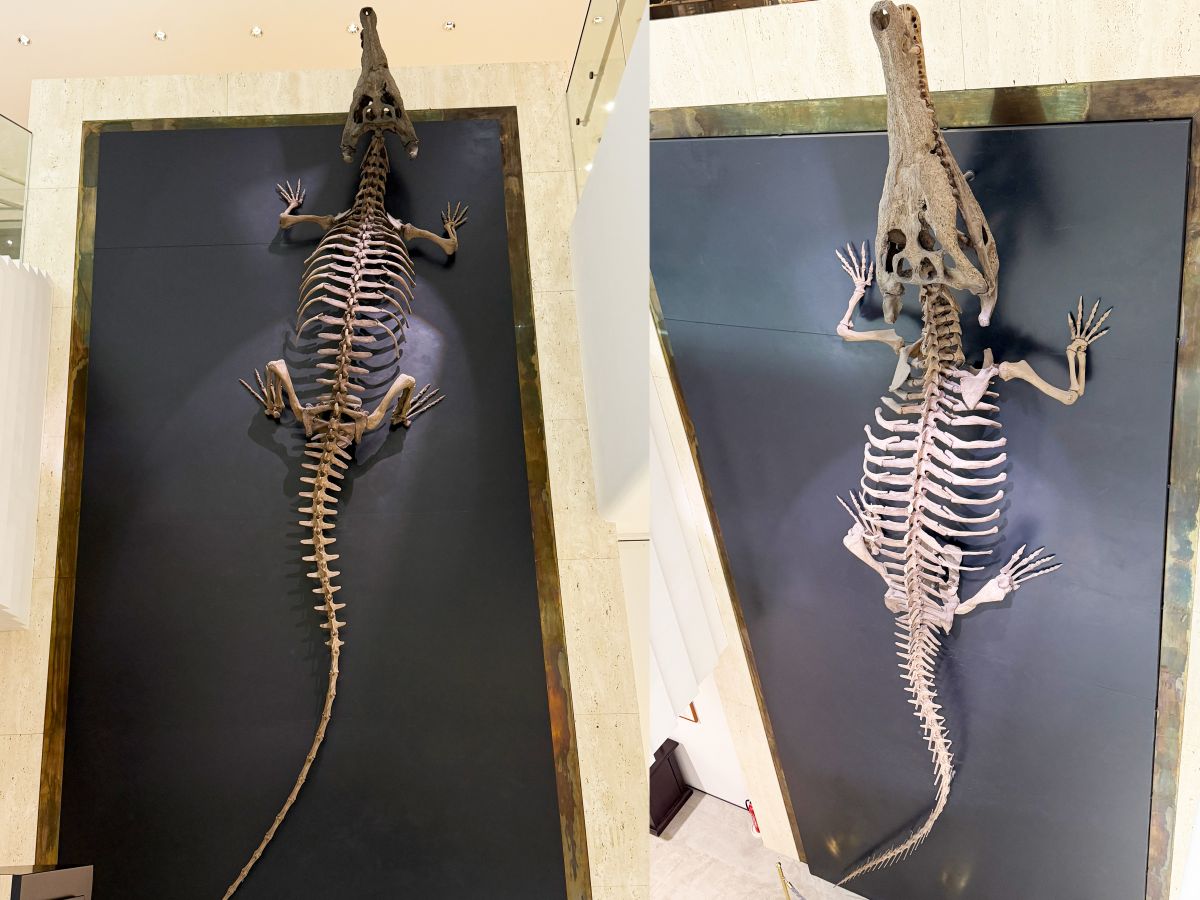

展示物を保管している棚は、昭和初期に作られたもので2010年代まで東京大学で実際に使われていたガラスのキャビネット。2つの本棚を連結していて、上半分は逆さまに配置していて、見た目にもインパクトがあります。

展示棚にある本はなんとすべて本物で、東京大学で使用されていたものです! リアルな小物たちが、モダンなデザイン空間を盛り上げます。

窓から外を見ると東京駅が見えます。昔、郵便局で働いていた人も同じ景色を見ているのかなと思うと不思議な気分になりました……。

日が落ちると東京駅の夜景を見ることができるそうで、時間帯を変えて訪れてみるのもよさそう!

展示方法のこだわりにも注目。写真の鳥類頭蓋骨コレクションの展示ケースと床の間に、丸い金属製の底上げを入れています。これは少し浮遊した感覚で展示を見ることで、古いものに現代性を与えるためのデザイン配慮がされています。

少し奥に進むと巨大な地球儀が目に入ります。このスペースは、モダンなテイストのなかで歴史的なコレクションを見学できる空間を意識して作られています。

デザイナーが展示物の配置デザインに携わることで、さまざまなコレクションが同じ空間に展示されていても、どこか統一してみえます。

こちらは日本の医学史に代々名を残し、東京大学で最初の博士・名誉教授となった三宅秀とシーボルトを繋ぐ鉱物のコレクション。

ドイツの医師・博物学者のシーボルトが来日した際に、三宅秀の父・艮斎が収集した鉱物の鑑定を依頼。シーボルトは欧州に持ち帰りましたが、その後返却にしなかったといいます。そのかわりにシーボルトから三宅秀が受け取ったのが、こちらの鉱物コレクションなんだそう。

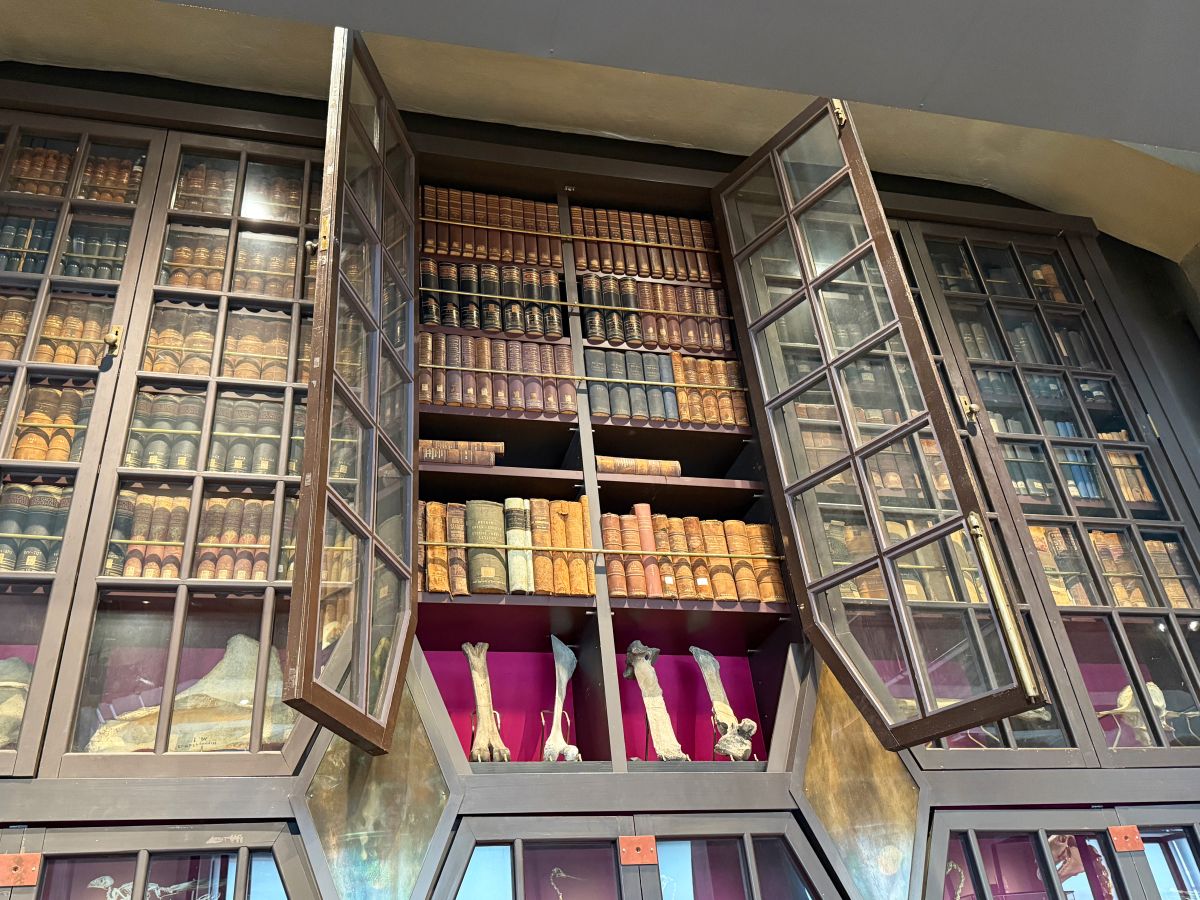

船の模型や、建築に関する資料が展示スペースを発見。なかでも特に気になったのは、大学の軍艦設計の講義内容をまとめた「『軍艦設計』の講義ノート」。大日本帝国海軍で多数の軍艦を設計した平賀譲の講義を学生がノートにまとめたもので、先輩から後輩へ代々受け継がれてきた資料なのだとか。

さらに奥の展示スペースに進むと、先ほどとは異なる雰囲気の部屋が現れます。ここは15~18世紀のヨーロッパの貴族が、世界中から集めたコレクションを展示していた「脅威の部屋」がテーマとなっています。

松原さん「整理されていないごちゃっとしたおもちゃ箱のような雰囲気を特に意識しています。また脅威の部屋は博物館の原型とも言われているんです。」

展示に使用されているガラスケースは、19世紀フランスの実業家で、アジア美術のコレクターとしても有名なエミール・エティエンヌ・ギメの、ギメ美術館で使用されていたもの。100年ほど前のガラスケースがフランスから寄贈されています。

工学・医学などさまざまなジャンルの展示がずらり

階段を上ってすぐに見えるガラス壁のなかは、今後展示される予定の収蔵保管庫。

ガラス壁にずらりと並ぶのは、山階鳥研究所からの寄託標本。なんと総数357点! 収蔵展示室内には老田野鳥館から寄贈されたものや、東京大学所蔵の鳥類剥製もあります。

標本の並び順はテーマ・色や見え方・分類群など、時期によって変化しているのだとか。

2階は東京大学の建築模型や、三宅秀の旧蔵コレクションである外科道具セットなど、1階とは異なる展示が楽しめます。

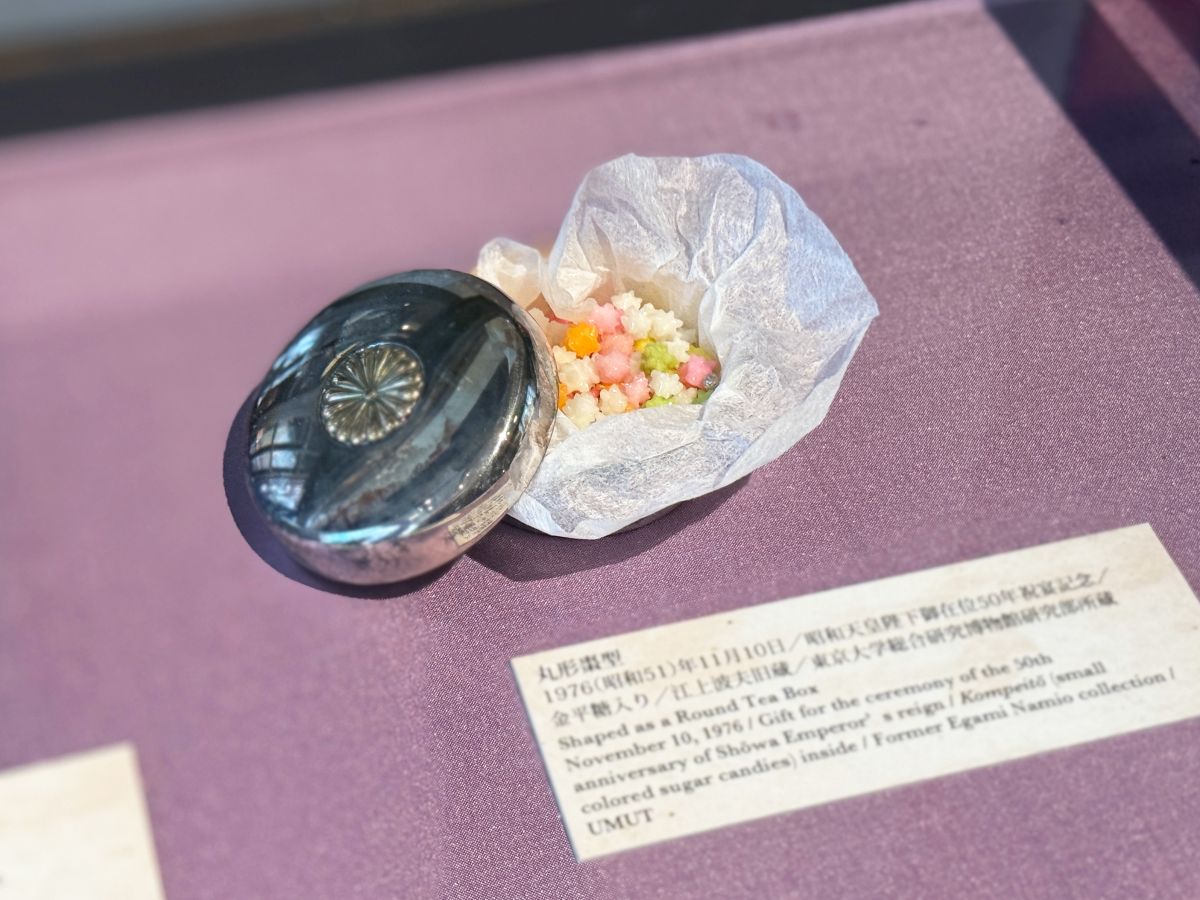

皇室でのさまざまな儀式で招待客に渡した引き出物「宮中下賜品紋入ボンボニエール」。銀製の入れ物にこんぺいとうが入っています。展示品7点それぞれに、何の式典でもらっているか書かれているので、じっくり内容を見てみるのもおもしろいです。

普段はお目にかかれない皇室からの招待状なども見ることができますよ。

東京大学の外国人教授で、大森貝塚の発掘調査を指揮したエドワード・S・モースがコレクションした日本陶器なども展示されています。

東京大学の研究から生まれた商品も購入可能

2階にある「IMTブティック」では、インターメディアテクのオリジナルグッズや、東京大学の研究成果から誕生した商品などが購入できます。

インターメディアテクの世界観を感じられるオリジナルグッズには、展示品のポストカードやエコバッグがありました! 自分のお気に入りの展示品を記念に購入してみてはいかが?

1992年からアミノ酸の栄養効果の研究を行ってきた東京大学から誕生した「体力式アミノ酸ゼリー」や、研究成果から誕生した香水なども購入することができます。

博物館としての展示を楽しむことはもちろん、建築学やデザインなどについても触れることができる「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク」を紹介しました。今まで触れたことのない分野の知識についても楽しめるきっかけがたくさん。文化遺産レベルのさまざまな展示を無料で楽しむことができるので、ぜひ立ち寄ってみてはいかが。

■JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク(じぇいぴーがくじゅつそうごうみゅーじあむ いんたーめでぃあてく)

住所:東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE2・3F

TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

営業時間:11〜18時(金・土曜は20時まで開館)

定休日:月曜(月曜が祝日の場合は翌日休館)・年末年始・その他館が定める日

料金:無料

■おすすめの利用シーン:歴史や自然・技術について学びたいとき・建築やデザインに触れたいとき・人目を気にせず没頭したいとき、目的なくぼんやり過ごしたいとき

Photo&Text:樋口紗季(vivace)

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください