【10月おすすめ展覧会】ゴッホと運慶。秋の上野で2大巨匠の世界に浸る

芸術の秋、上野では二人の大巨匠の展覧会が「東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん)」、「東京都美術館(とうきょうとびじゅつかん)」で開催されています。巨匠の名は運慶、そしてゴッホ。どちらも教科書にも載っている超のつく有名アーティスト。ふたつの展覧会をレポートします。

国宝率100%! 天才仏師の傑作が上野に

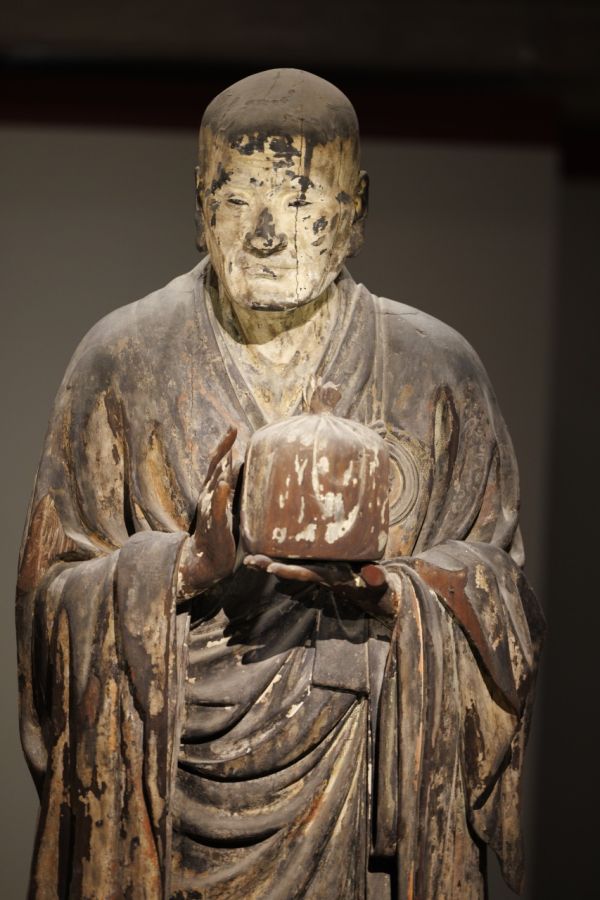

鎌倉時代に活躍した仏師、運慶は日本の彫刻史に革命を起こした人物として教科書にも掲載されている人物です。その特徴は「とことん写実的」。11 月30 日(日)まで、「東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん)」で開催中の「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」は、彼が最晩年に制作したといわれている7軀の仏像のみを展示する展覧会。そのすべてが国宝に指定されている、非常に贅沢な展覧会です。

奈良県奈良市にある「興福寺」は、710年の平城京誕生の際、藤原不比等(ふじわらのふひと)によって現在の地に創建され、以来1300年以上の歴史を刻んでいる世界遺産でもある古刹です。境内の北西にある「北円堂」は、藤原不比等の追善供養のために721年に建立されましたが、火災や平氏の焼き討ちなどで二度にわたって焼失してしまいます。現在の「北円堂」は、1210年頃に再建されたもの。とはいえそれでも900年以上もの歴史があるのが驚きです。

再建された「北円堂」に安置する仏像を手掛けたのが運慶とその一門でした。創建時にならい、彼らは「弥勒如来像」をはじめ9軀の仏像を復興。この展覧会では、そのうちの7軀を展示し、鎌倉復興当時の内陣を再現するという、これまでにない試みが行われています。

展示会場で最初に目に入るのは、国宝「弥勒如来坐像」。その背後には国宝「無著菩薩立像」と国宝「世親菩薩立像」。どの像も単体で、さまざまな展覧会のメインにもなれる超有名な国宝です。

この3軀を守るように「四天王立像(広目天・増長天・持国天・多聞天)」が四隅に陣取ります。実は、この四天王立像は長い間失われたものと考えられてきました。

しかし近年の調査で、「興福寺」のなかの別のお堂、「中金堂」に安置されている四天王立像が、もともとは「北円堂」の四天王立像であるという説が支持を集めるようになり、この展覧会も同説に基づき、あわせて展示することになったのです。鎌倉復興当時の「北円堂」の雰囲気が、上野で蘇りました!

展示ケースに入っていない仏像たちは、どこから見ての隙のない造形。光背のない後ろ姿などはお寺では見ることができない貴重なもの。この機会にぜひ、国宝7軀に囲まれてみてください。

■東京国立博物館(とうきょうこくりつはくぶつかん)/特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」

会期:2025 年9 月9 日(火)~11 月30 日(日)

住所:東京都台東区上野公園13-9 東京国立博物館 本館特別5 室

休館日: 10月6日(月)・14日(火)・20日(月)・27日(月)、11月4日(火)・10日(月)・17日(月)・25日(火)

TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

観覧料:一般1700円、大学生900円、高校生600円

営業時間:9時30分~17時 ※毎週金・土曜日および10月12日(日)、11月2日(日)・23日(日)は20時まで開館(入館は閉館の30分前まで)

アクセス:JR上野駅公園口・鶯谷駅南口から徒歩10分

家族の愛がゴッホを世界へ

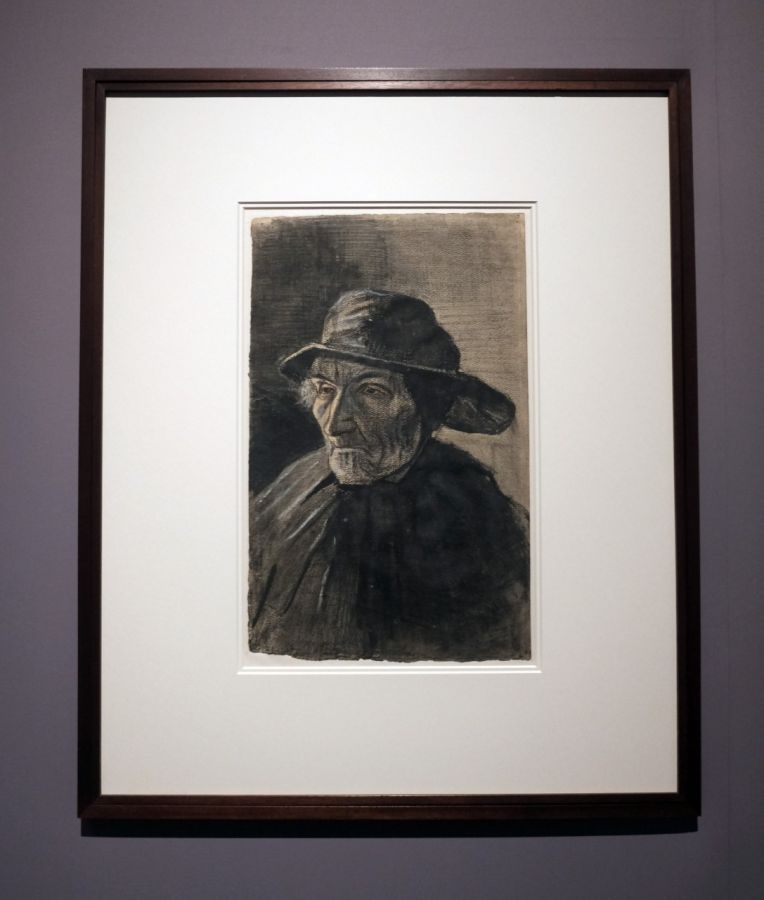

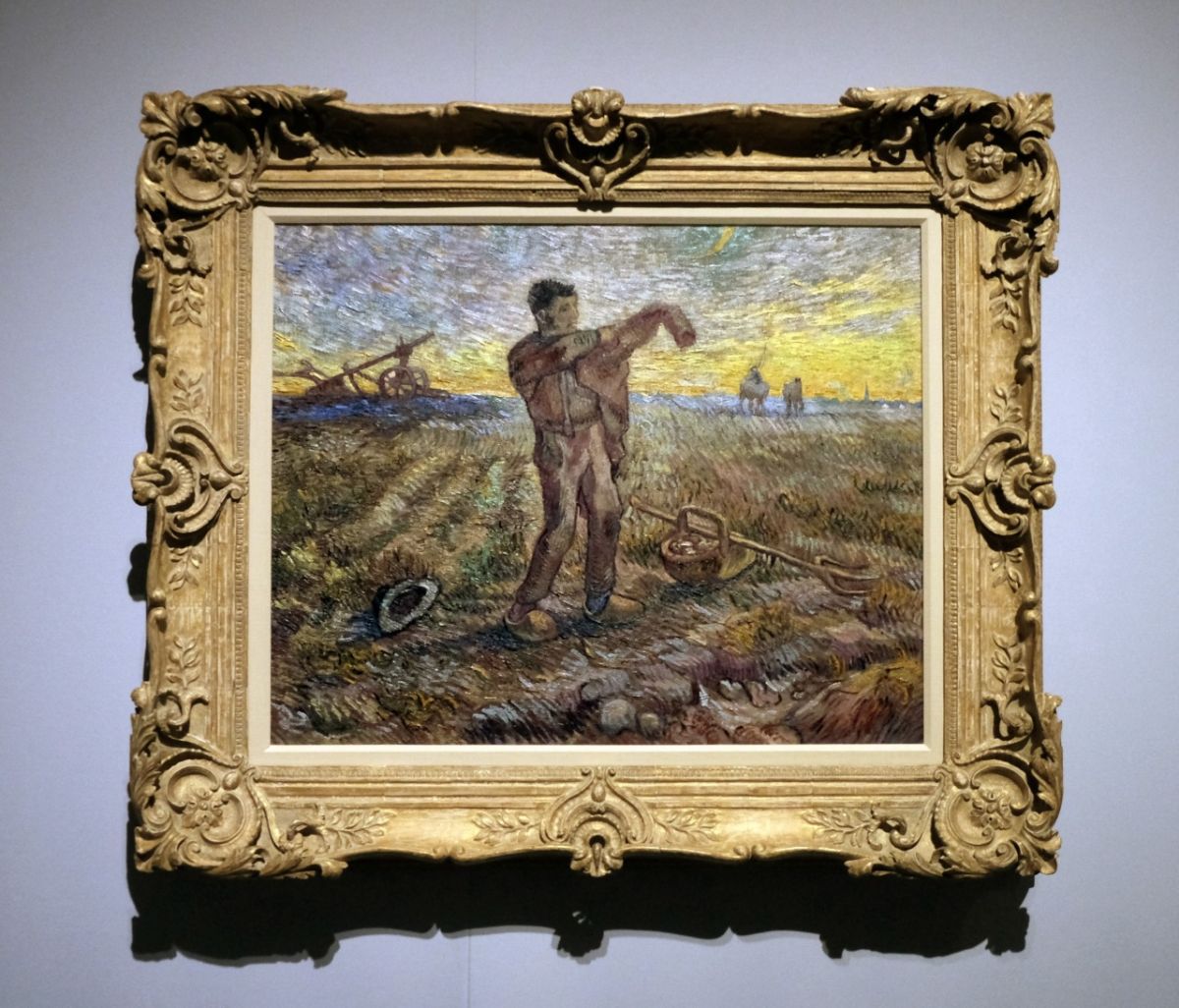

今でこそ、巨匠として知られているフィンセント・ファン・ゴッホ。彼の作品は「鮮やかな色彩とうねるような筆致」が特徴です。ゴッホは生前思うような評価を受けることができず、37歳の若さでこの世を去ってしまいました。

そんなゴッホを生前から支え続けたのが、弟のテオ。そして、ゴッホが画家として正しく評価されるように奔走したのが、テオの妻ヨー、そしてテオとヨーの息子フィンセント・ウィレムだったのです。

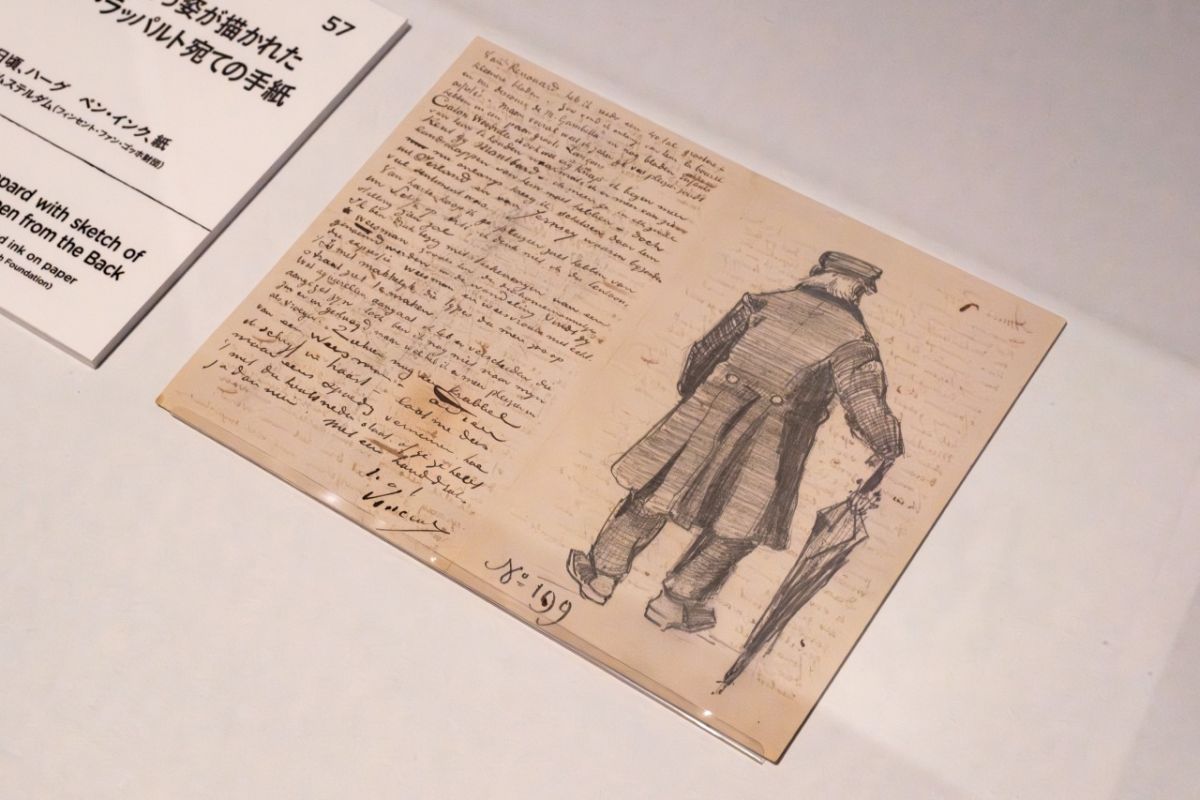

12月21日(日)まで、「東京都美術館(とうきょうとびじゅつかん)」で開催中の「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」は、ゴッホと彼を支えた家族の絆について見つめる展覧会です。ゴッホの作品30点以上に加え、日本初公開となるゴッホの貴重な手紙が展示されています。

さまざまな職業をひたむきに取り組み、挫折を繰り返していたゴッホが画家を志したのは27歳のとき。それから10年の間、ゴッホは並々ならぬエネルギーで、作品を描いていきました。展覧会では、ゴッホの初期から晩年までの道のりをさまざまな資料で紐解いていきます。

画家を志して絵を書いていたオランダ時代からフランスにわたり、日本の浮世絵を見て大きく作風が変わった時期。

ゴッホは、より明るい光を求めて南仏のアルルへ行き、そこで心身の不調をきたし、サン=レミ、オーヴェール=シュル=オワーズで療養、そして死を迎えるまでわずか10年という活動期間の間で、激しく作風を変えていきました。その作風の変化を、展覧会では丁寧にたどっていきます。

また、この展覧会では家族の絆にも着目していきます。ゴッホの死後、後を追うように亡くなったテオにかわり、テオの妻、ヨーはゴッホの評価を確立するため、精力的に活動していくことが解説されています。

さらに日本初公開となるゴッホの手紙も4通紹介。その筆跡や文章から、ゴッホがどのような性格だったのかに思いを馳せることができます。

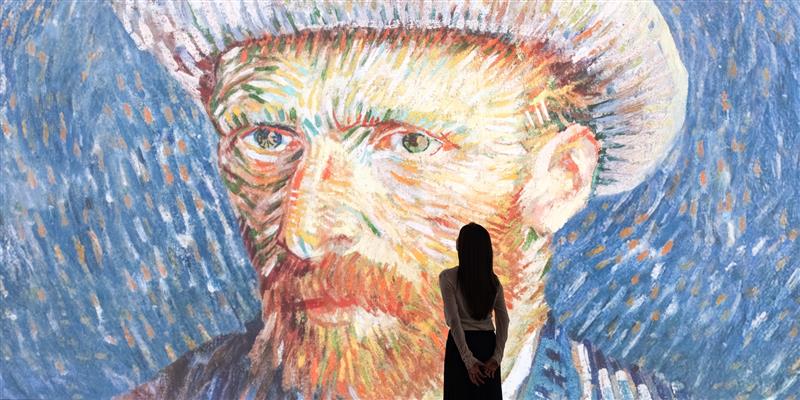

また、展覧会の後半ではゴッホの作品内に没入できるイマーシブ・コーナーも設置。鮮やかな色彩に包まれる体験を楽しんでください。

■東京都美術館(とうきょうとびじゅつかん)/「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」

会期:2025年9月12日(金)~12月21日(日)

住所:東京都台東区上野公園8-36 東京都美術館 企画展示室

休室日:月曜日、10月14日(火)、11月4日(火)・25日(火)

※ただし10月13日(月)、11月3日(月)・ 24日(月)は開室

※土・日曜、祝日および12月16日(火)以降は日時指定予約制

TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

観覧料:一般2300円、大学生・専門学校生1300円、65歳以上1600円、18歳以下・高校生以下無料

開室時間:9時30分~17時30分、金曜は20時まで(入室は閉室の30分前まで)

アクセス:JR上野駅公園改札から徒歩7分

2つの展覧会をハシゴして見るなら

「東京国立博物館」と「東京都美術館」はともに緑豊かな上野の森のなかにあります。2館の間をのんびり歩いても10分かからないほど。せっかく上野に来たなら、2つの展覧会を一度に見てしまいましょう。

そして、2つの展覧会を同じ日に見るなら、「荒々しさ」と素材に着目してみて。どちらも「荒々しい」という言葉で表現されがちな運慶とゴッホ。ですが、その「荒々しさ」は全く異なるベクトルです。

運慶は、木という素材で作ったみなぎる筋肉、ゴッホは、絵の具の厚塗りや激しいタッチで描いた、波打つような風景や植物をそれぞれ描いています。実際の作品で、その荒々しさを感じてみてください。

ゴッホは画家を志す前、聖職者をめざして奮闘していました。ゴッホの目指す芸術の根底には「祈り」があると言われています。運慶の仏への思いと、ゴッホの神への思い――。秋の上野で作品に向き合い想像してみましょう。

Text&Photo:浦島茂世

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。