何がすごいの? 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」前編|江戸時代「産業革命の胎動」

この洋館は、イギリス人技師の宿舎として、慶応3年(1867)に鹿児島に建てられました。「なぜ幕末の鹿児島に洋館が?」と思ったら、もう産業遺産の魅力のとりこ。2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」を知ると、幕末から明治時代にかけて日本に起こった変革、現代につながる日本のモノづくり…と知識の幅が広がり、学びたい欲があふれてきます。全国8エリア23の構成遺産を、前編・後編でご紹介。知れば知るほど奥深い、産業遺産の世界へようこそ♪

\ 23ある明治日本の産業革命遺産がまるわかり! /

サクッとわかる! 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」とは?

2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」。「産業革命」といってもピンをこないかもしれませんが、簡単にいうと、鎖国時代から開国し、西洋技術を取り入れることによって重工業に起こった大きな変化を指します。

つまり、19世紀中頃(江戸時代末期)から20世紀初頭(明治時代)にかけて、世界に類を見ないスピードで産業革命を成し遂げ、その価値を示す資産群が世界遺産に登録されたということなんです。

そもそも世界遺産とは?

世界遺産とは、ユネスコの「世界遺産リスト」に登録された、損傷や破壊から保護し、保存するべき価値のある文化遺産・自然遺産のこと。2024年7月には佐渡島の金山が文化遺産に登録され、話題になりました。2025年3月11日現在、総計1223件が登録され、そのうち日本では文化遺産21件、自然遺産5件の計26件が世界遺産に登録されています。

POINT.1 どこにあるの? 8エリア23の構成資産が全国に点在!

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」は23の構成資産からなり、北は岩手県から南は鹿児島県まで、全国8県11市に点在しています。構成資産のなかには現役で稼働している“生きた産業遺産”も! つまり、遺産であるとともに、100年以上経った今も産業を支えているということなんです。

POINT.2 何がすごいの? わずか50年ほどで工業立国の礎を築いた!

日本は、西洋以外の地域で初めて産業革命を実現した国です。しかも、人類が産業革命を成し遂げるまでほぼ2世紀かかったのに対し、日本は19世紀中頃から20世紀初頭の、わずか半世紀という短期間で、工業立国の土台を築いたのがすごいところ。

日本の産業革命の歩み

1853年 黒船来航

200年余り鎖国政策が行われていましたが、嘉永6年(1853)、黒船が浦賀に来航。鎖国令を撤廃した幕府は海防政策として海軍創設を計画し、諸藩に洋式船の建造を促します。外国の書物などを参考に、軍艦や鉄製大砲をつくる挑戦が始まりました。

1870年代~1890年代 科学技術の導入

明治元年(1868)に誕生した明治政府は、産業を育て、生産力を増やすことに力を注ぎます。いわゆるお雇い外国人として、欧米から技術者や学者を招聘し、西洋の最先端設備も積極的に導入して、西洋技術を直接身につけ始めました。

1890年代~1910年 産業基盤の確立

西洋から学んだ専門知識や技術を、日本に合わせて改良・発展させるとともに、人材も育成。明治43年(1910)の日英博覧会では日本製の多様な工業製品を出展し、産業国として広く認知されるまでになりました。

POINT.3 何が起こったの? 製鉄・製鋼、造船、石炭産業の3分野で革命が起こる!

鉄は船(造船)の素材となり、鉄の生産(製鉄・製綱)や蒸気船の航行には石炭が必要。石炭の採掘(石炭産業)には鉄製の機械が欠かせないなど、3つの産業分野は密接な関係にあります。

製鉄は人力だったものが、高炉による製鉄所になり、大量生産が可能に。石炭は手掘りから蒸気機関を使って機械化され、大量の採掘が可能に。造船は風を受けて進む帆船から石炭を燃料にした蒸気船へと変わりました。この3分野の産業革命にかかわる構成資産が、8エリア23スポットあるということなんです。

前編である今回の記事では、江戸時代「産業革命の胎動」として、5エリア11の構成資産を詳しくご紹介します。

\ 入館無料! 大人の知識欲を満たしてくれる /

\ 明治日本の産業革命遺産を、2分動画でサクッと解説 /

山口県「萩の産業化初期の遺産群」/維新の胎動を感じる遺産がたくさん

山口県萩市には、製鉄・製鋼、造船に関する5つの構成資産があります。幕末、萩藩(長州藩)の人々は、率先して西洋に学び、試行錯誤しながら産業の近代化に挑みました。優れた人材を多く輩出したことでも知られ、萩には維新の志士たちが育った街並みが今も残されています。

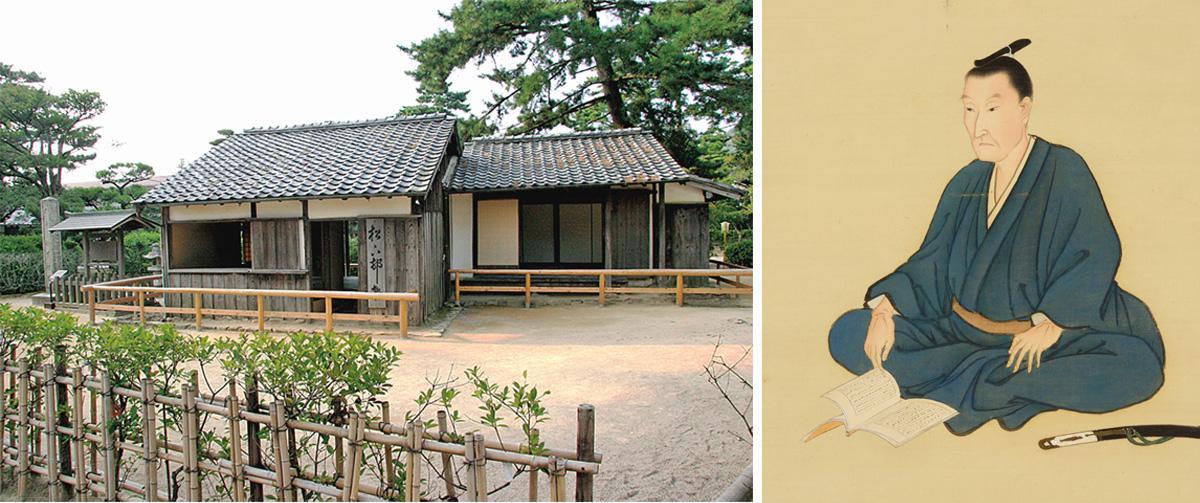

SPOT.1 「松下村塾」/維新の志士たちが自由闊達に議論を交わした

明治維新の先覚者、吉田松陰が主宰した私塾「松下村塾」。松陰は身分や階級にかかわらず塾生を受け入れ、海防の必要性を説き、西洋に学び、自力で産業近代化の実現を図ろうと教えました。約90名の門人を集め、明治維新の原動力となる逸材も多数輩出。初代内閣総理大臣の伊藤博文、第3代内閣総理大臣の山縣有朋、高杉晋作、久坂玄瑞もこちらの塾生でした。

松陰神社の境内にある木造瓦葺き平屋建ての小屋は、外観のみ見学可能。のちにビッグになる志士たちが、ここで顔をつきあわせて議論を交わしていたと、想像が膨らみます。

■松下村塾(しょうかそんじゅく)

住所:山口県萩市椿東1537

TEL:0838-22-4643(松陰神社)

営業時間:外観のみ見学自由

定休日:外観のみ見学自由

料金:見学無料

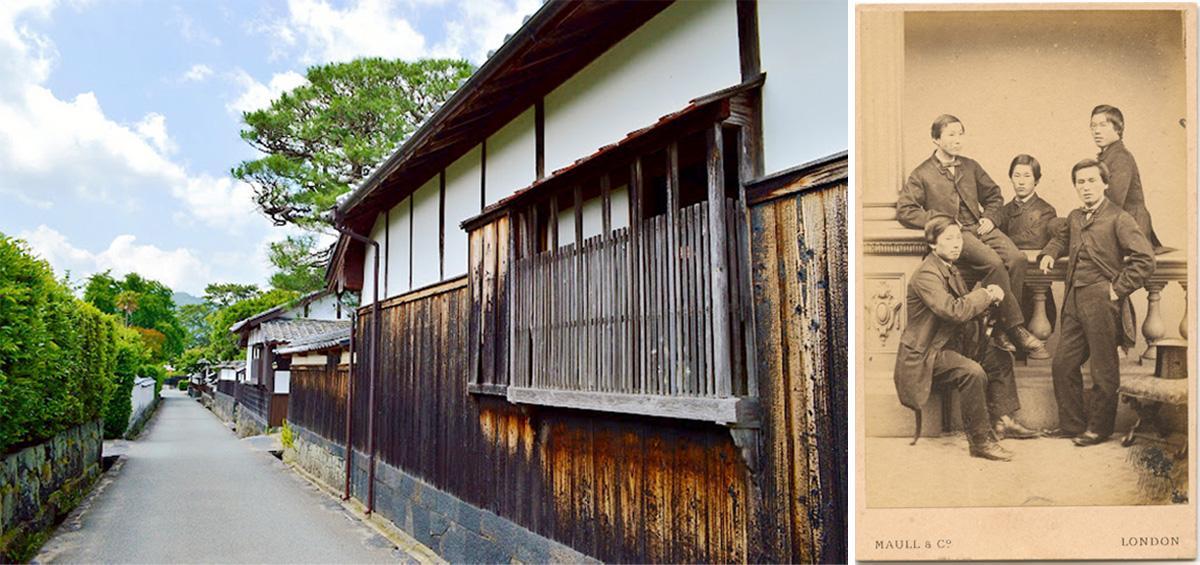

SPOT.2 「萩城下町」/封建社会から維新への渦が生まれた

日本の産業化は、当初「藩」を中心に進められました。「萩城下町」は、萩藩(長州藩)の藩政の中心であった城跡、重臣屋敷が立ち並んでいた旧上級武家地、商人たちが暮らした旧町人地が当時の町割りを残し、侍たちが西洋科学に挑戦した地域社会の様子を今に伝えています。

「萩城下町」で教育を受けた人物として有名なのが、明治日本の産業革命を主導した「長州ファイブ」とよばれる5人の藩士です。彼らは国禁を破って命がけで密航し、ロンドン大学への留学を果たしました。帰国後は明治政府において、伊藤博文は内閣総理大臣、井上馨は外務大臣、井上勝は鉄道庁長官、遠藤謹助は造幣局長、山尾庸三は工部卿となり、功績を残しました。

■萩城下町(はぎじょうかまち)

住所:山口県萩市南古萩町付近

TEL:0838-25-3139(萩市観光課)

営業時間:散策自由

定休日:散策自由

料金:散策無料

SPOT.3 「大板山たたら製鉄遺跡」/産業化を支えた日本古来の製鉄技術

「大板山たたら製鉄遺跡」は江戸時代中頃から幕末まで断続的に操業した、萩藩(長州藩)の鉄材の供給基地です。砂鉄を原料に、木炭を燃焼させる日本古来の「たたら製鉄」で作った鉄は、萩藩最初の洋式軍艦「丙辰丸(へいしんまる)」の釘や碇にも使用されました。

江戸時代に培われた技術が基盤にあったからこそ、その後の急速な産業化が実現したと考えられています。鉄生産の中心部遺構である高殿をはじめ、砂鉄洗い場などが残っていて、展示休憩施設「大板山たたら館」(9~17時、無休 ※1・2月は不定休)ではパネルや映像で、歴史や生産工程も学べます。

■大板山たたら製鉄遺跡(おおいたやまたたらせいてついせき)

住所:山口県萩市大字紫福10257-11

TEL:0838-25-3380(萩市世界文化遺産室)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学無料

SPOT.4 「恵美須ヶ鼻造船所跡」/西洋の技術を取り入れ、洋式軍艦を建造

木造西洋式帆船を建造した初期の造船所のなかで、日本で唯一現存する「恵美須ヶ鼻造船所跡」。2隻の西洋式帆船が造られ、「丙辰丸」はロシア式の技術、「庚申丸(こうしんまる)」はオランダ式の技術が用いられました。

1つの造船所で2つの異なる造船技術が確認できるのはここだけという貴重な遺跡です。当時の規模のまま石造堤防が残り、突端には旧式の灯台がたたずんでいます。

■恵美須ヶ鼻造船所跡(えびすがはなぞうせんじょあと)

住所:山口県萩市椿東5159-14

TEL:0838-25-3380(萩市世界文化遺産室)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学無料

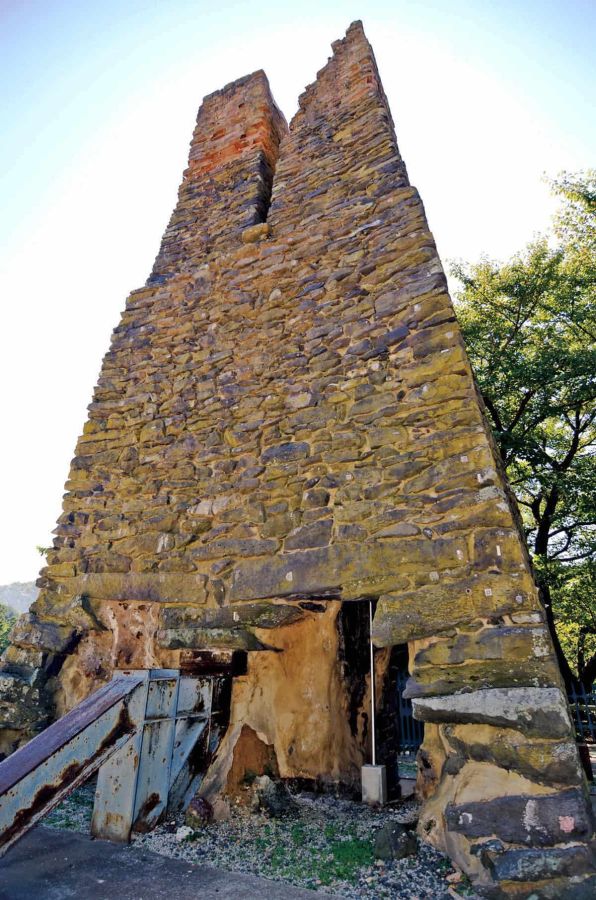

SPOT.5 「萩反射炉」/スケッチだけを頼りに建造を試みた未完の遺構

「萩反射炉」は鉄製大砲の鋳造に必要な金属溶解炉の遺構。江戸時代末期、萩藩は外国からの脅威に備えて軍事力を強化しようと、反射炉の導入を試みましたが、反射炉の操業に成功していた佐賀藩から認められたのはスケッチすることのみでした。試作のみで実用には至らなかったものの、煙突にあたる部分の高さ10.5mほどが残り、試行錯誤の痕跡を示しています。

■萩反射炉(はぎはんしゃろ)

住所:山口県萩市椿東4897-7

TEL:0838-25-3380(萩市世界文化遺産室)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学無料

\ 長州ファイブをはじめとする偉人の写真パネルも多数 /

鹿児島県「集成館事業」/薩摩の名君が推し進めた近代化プロジェクト

鹿児島には製鉄・製鋼、造船に関する3つの構成資産が点在しています。日本列島の南の玄関口に位置する薩摩藩は、幕末に西洋の脅威にいち早く反応。藩主・島津斉彬は西洋科学を取り入れ、「集成館事業」に取り組みました。写真の「旧鹿児島紡績所技師館」は紡績を教えたイギリス人技師の宿舎。コロニアル様式の和洋折衷建築が美しく、当時を物語る写真や資料を展示しています。

SPOT.1 「旧集成館」/薩摩藩の英知を集めた、日本初の工業コンビナート

先見の明に優れた島津斉彬は、島津家の別邸・仙巌園の隣に、集成館という工場群を建造。造船や製鉄、紡績、ガラス製造、印刷、写真、食品加工など、多くの事業がここを中核に展開していきました。現在、「尚古集成館」という博物館として公開されていて、鉄製大砲を鋳造するために島津斉彬が築いた反射炉の跡も残っています。

■旧集成館(現・尚古集成館)

(きゅうしゅうせいかん しょうこしゅうせいかん)

住所:鹿児島県鹿児島市吉野町9698-1

TEL:099-247-1511(仙巌園)

営業時間:9~17時

定休日:無休

料金:仙巌園・御殿・集成館共通券 一般1600円、小中学生・高校生800円

SPOT.2 「関吉の疎水溝」/工場の動力となる水を供給するための水路

「集成館事業」に必要な動力(水力)を得るために築かれた水路の取水口跡。事業の初期段階は蒸気機関を導入する前で、装置を動かすためには水車動力が必要でした。もともと江戸時代初期から中期に渡り作られた用水路を、斉彬の命により新たに整備。機械もない中、人力でトンネルを掘り、約7kmの水路を築き上げました。

■関吉の疎水溝(せきよしのそすいこう)

住所:鹿児島県鹿児島市下田町1263先

TEL:099-227-1940(鹿児島市教育委員会文化財課)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学無料

SPOT.3 「寺山炭窯跡」/反射炉の熱源となる火力の強い白炭を製造

石炭や石油がない時代、反射炉で金属を溶かすためには長く火力を保つ木炭(白炭)を用いていました。「寺山炭窯跡」は、「集成館事業」のひとつである反射炉の燃料となる白炭を製造するために築いた炭焼窯の跡です。高熱に耐える凝灰岩の石積みで、天井高約2.7m、奥行き約3.6m~4.5mの巨大な炭窯を築き、白炭を作りました。

■寺山炭窯跡(てらやますみがまあと)

住所:鹿児島県鹿児島市吉野町10710-68

TEL:099-227-1940(鹿児島市教育委員会文化財課)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学無料

\ 集成館事業も、ほか7エリアも、全部学べる /

静岡県「韮山反射炉」/実際に大砲作りが行われ、当時の姿でそびえたつ

幕末、反射炉は全国に11基ありましたが、現存するのは萩・鹿児島・韮山の3基。「韮山反射炉」は幕府直営反射炉で、現存する3基のうちで唯一、実際に稼働し、ほぼ当時のままの姿を残している貴重な遺産です。

SPOT「韮山反射炉」/蘭書を頼りに建造し、国内で唯一の現存反射炉

「韮山反射炉」の生みの親は、海防政策を幕府に進言していた伊豆韮山代官の江川英龍です。1冊の蘭書を頼りに大砲作りに挑み、江川英龍の死後、後を継いだ息子の英敏によって、着工から3年半をかけて完成しました。耐火煉瓦で築かれた高さ約15.7m、連双2基の煙突が残っていて、併設のガイダンスセンターでは、建設に至る時代背景や稼働当時の状況、現在の保存の取組みを、迫力のある映像演出で紹介しています。

■韮山反射炉(にらやまはんしゃろ)

住所:静岡県伊豆の国市中268

TEL:055-949-3450(韮山反射炉ガイダンスセンター)

営業時間:3~9月は9~17時、10~2月は9時~16時30分

定休日:第3水曜(祝日の場合は翌日)

料金:一般500円、小中学生50円

\ 東京で世界遺産めぐり気分が味わえる♪ /

岩手県「橋野鉄鉱山」/鉄の大量生産を成功させた日本製鉄業の先駆け

鉄の街として知られる岩手県釜石市。日本最大の鉄鉱山・釜石鉱山(1993年大規模採掘終了)を背景に、明治から続く日本最古の製鉄所・釜石製鉄所(1989年銑鋼一貫製鉄終了)は、100年以上も日本の製鉄業を支えてきました。その先駆けのひとつとなったのが、日本最古の現存する高炉跡である「橋野鉄鉱山」です。

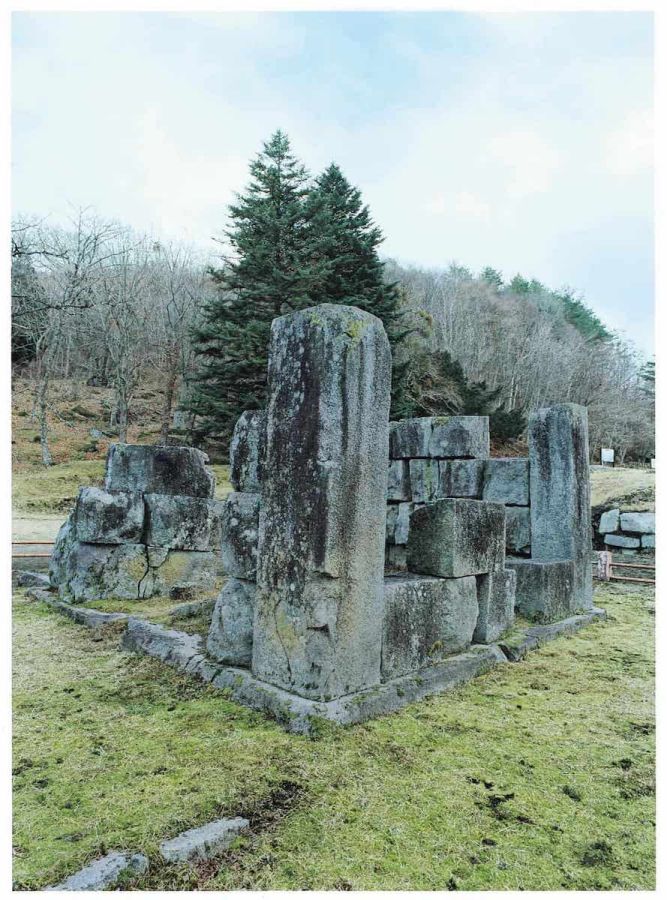

SPOT「橋野鉄鉱山」/製鉄工程が総合的に残る日本最古の洋式高炉跡

「橋野鉄鉱山」には鉄鉱石の採掘場跡と運搬路跡、鉄鉱石を溶かす高炉を中心とした高炉場が残っています。反射炉建設や大砲鋳造の知識があった盛岡藩の大島高任は、良質な鉄鉱石が採掘された釜石市の山深くに、高炉を建設。従来のたたら製鉄とは異なり、連続して鉄を取り出すことに成功しました。ここで培われた技術と育った人材が、明治時代の釜石製鉄所、そして近代産業の始まりを担う官営八幡製鐵所につながっていきます。

■橋野鉄鉱山(はしのてっこうざん)

住所:岩手県釜石市橋野町2-6

TEL:0193-54-5250(橋野鉄鉱山インフォメーションセンター)、0193-27-7577(釜石市世界遺産室)

営業時間:9時30分~16時30分

定休日:橋野鉄鉱山インフォメーションセンターは冬期休館あり(12月9日~3月31日)

料金:見学無料

\ 製鉄・製鋼のコーナーでわかりやすく解説 /

佐賀県「三重津海軍所跡」/海軍訓練に励み、日本初の実用蒸気船を造る

「三重津海軍所跡」は幕末、佐賀藩の洋式海軍の拠点だった場所。佐賀藩は長崎の警護を務めていて、佐賀城下に近く、長崎にも向かいやすい三重津では、海軍教育や訓練、船の修理や建造が行われ、日本初の実用蒸気船「凌風丸(りょうふうまる)」も造られました。現在、三重津海軍所跡の大部分は歴史公園として整備され、隣接する「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」は体感型の展示施設になっています。

SPOT「三重津海軍所跡」/潮の満ち引きや伝統的工法を駆使したドックが残る

三重津海軍所では海軍教育や訓練のほか、日本最古の乾船渠(かんせんきょ)が築造されました。乾船渠とはドライドッグのことで、満潮時に修理する船をドッグに入れ、潮の満ち引きを利用して排水をした後、船底の修理を行いました。構築には従来の土木技術を用い、自然の摂理を活かし、西洋式を再現していたのです。

■三重津海軍所跡(みえつかいぐんしょあと)

佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館(さのつねたみとみえつかいぐんしょあとのれきしかん)

住所:佐賀県佐賀市川副町大字早津江津446-1

TEL:0952-34-9455

営業時間:9~17時(最終入館は16時30分)

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)

料金:大人500円、小中学生・高校生200円

\ 佐賀以外にも九州には産業遺産がたくさん /

大人の知識欲を満たす東京・新宿区の「産業遺産情報センター」に行ってみよう!

産業革命遺産に興味が湧いてきた! 旅先としてもいいかも! と思ったら、まずは東京・新宿区の「産業遺産情報センター」に行ってみましょう。8エリア23の構成資産からなる世界遺産「明治日本の産業革命遺産」について、ここ1カ所で学べて、しかも入館は無料なんです! 場所は都営大江戸線若松河田駅から徒歩約5分、総務省第二庁舎別館にあります。

POINT.1 学びがいっぱい。ビジュアルに訴えるわかりやすい展示

メイン展示では幕末から明治にかけて、わずか半世紀で産業革命を果たすプロセスを、①揺籃の時代、②造船、③製鉄・製鋼、④石炭産業、⑤産業国家への5つのコーナーで解説しています。

特徴はビジュアルイメージが多用されていること。ビジュアルと併せて解説を読むと、産業遺産が果たした役割や価値がよく理解できます。写真パネルは60以上あり、7面の大画面体感型マルチディスプレイ「リキッド・ギャラクシー」では、自分で選んだ産業遺産の当時の写真や古地図、動画などを使った迫力ある解説が見られます。

POINT.2 質問できるガイド付きor自由にめぐれるガイドなしを選んで予約

事前予約制だから、混雑することなく、ゆっくり見学できます。公式サイトから人数、日にち、1日最大5枠ある時間帯を選んで予約しましょう。ガイド付きorガイドなしが選べ、所要時間はガイド付き2時間、ガイドなし3時間。ガイドなしの場合でも、展示に合わせた説明が聞ける音声ガイドが借りられます。

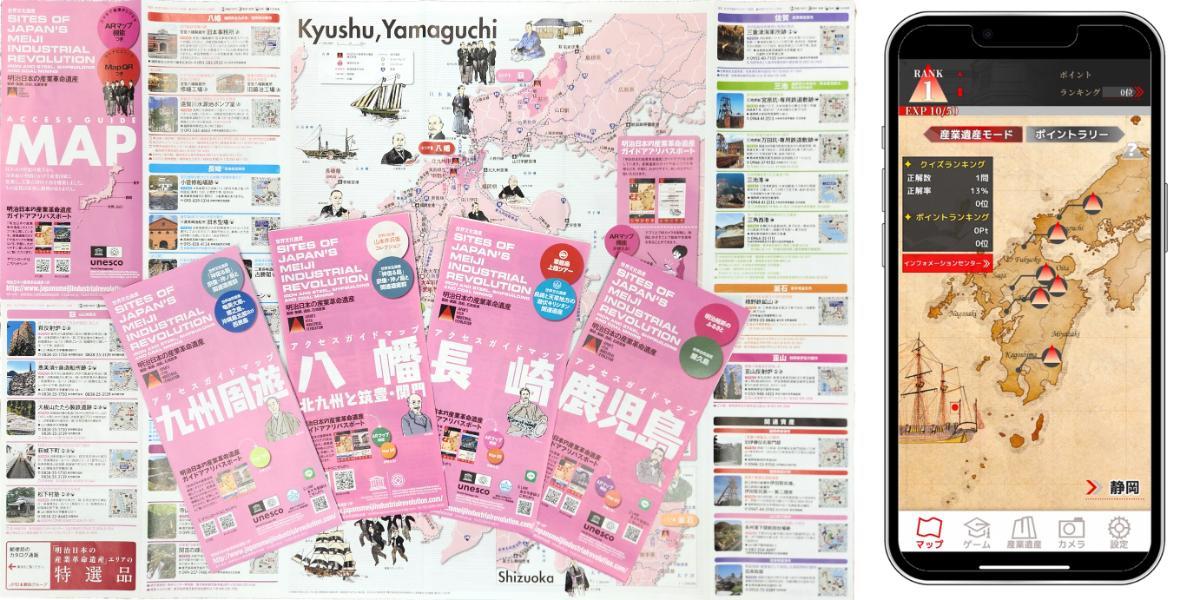

POINT.3 産業革命遺産めぐりに便利なマップやアプリも

現地におでかけする時に便利なアクセスガイドマップが用意されていて、無料でお持ち帰りOK。世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産が点在する8エリアをまとめたもの、九州周遊、萩を始めとした8エリアの全10種類あります。

マップはアプリ「明治日本の産業革命遺産ガイドアプリパスポート」と連動していて、アプリ上のARカメラを地図にかざすと、写真や動画を見ることができます。

「明治日本の産業革命遺産ガイドアプリパスポート」を

\ ダウンロードして楽しもう! /

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※Apple と Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

現代の便利な生活は、明治時代に産業革命が起こったおかげ。「ちょっと難しそう」と思っていた人も、知れば知るほど知的好奇心が刺激され、現地にも足を運びたくなるはず。予備知識をサクッと学びに、行きたいエリアを探しに、ぜひ一度見学してみて。

■産業遺産情報センター(さんぎょういさんじょうほうせんたー)

住所:東京都新宿区若松町19-1 総務省第二庁舎別館

TEL:0120-973-310

営業時間:10~17時(最終入館は16時30分)

定休日:土曜、日曜、祝日 ※第2・第4土曜は開館

料金:入館無料

※公式サイトから要予約

\ ゆっくり見学できる事前予約制 /

\ 明治時代はどうなった? 産業革命遺産をもっと知りたい! /

Text:伊藤あゆ

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

Sponsored:一般財団法人産業遺産国民会議