大人の学び直しに産業遺産! 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」後編|明治時代「近代産業の始まり」

かつて炭鉱で栄えた長崎県の端島(軍艦島)。大ヒットドラマの舞台となり、注目度が急上昇しています。端島炭坑は2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産のひとつ。一体何がすごいのか学んでみると、幕末から明治時代にかけて日本に起こった変革、現代につながる日本のモノづくり…と知識の幅が広がり、大人の学び直しにぴったりなんです。後編では、明治時代「近代産業の始まり」として、3エリア12の構成資産をご紹介します。

\ 入館無料で学びがいっぱい! /

明治時代に急速に発展した! 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」とは?

わずか50年ほどで起こった産業革命。その価値を示す産業遺産は8エリア23スポットも!

世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」は23の構成資産からなり、北は岩手県から南は鹿児島県まで、全国8県11市に点在しています。

鎖国下だった日本は、19世紀中頃(江戸時代末期)から20世紀初頭(明治時代)のわずか半世紀ほどで、西洋技術を取り入れ、産業革命を成し遂げました。特に明治元年(1868)に明治政府が誕生すると、外国人の専門家を日本に招き、技術を学び、最先端の設備を導入して、日本の土壌やニーズに合わせて改良しながら、急速に発展していきました。

\ 何がすごい? 何が起こった? を解説 /

長崎県「三菱長崎造船所・端島炭坑」/現役の造船施設から石炭の繁栄と衰退を伝える炭鉱の島まで

長崎は鎖国時代に日本と西洋をつなぐ唯一の窓口、出島があった場所。外国人から西洋の情報がもたらされ、幕末の志士たちも近代化を学ぶために集まりました。長崎の8つの構成資産は造船と石炭産業にまつわるもので、いずれもスコットランド出身の貿易商、トーマス・グラバーと、造船業の三菱社を設立した岩崎彌太郎にゆかりがあります。

SPOT.1 「旧グラバー住宅」/日本の近代化に尽力した外国人貿易商の邸宅

維新の志士たちと交流し、船や大砲、鉄砲などを輸入した貿易商のトーマス・グラバー。明治維新以降も小菅修船場の建設や高島炭鉱の開発で、日本の産業発展に貢献しました。長崎港を見渡す眺望のいい「グラバー園」の一角に、現存最古の木造洋風建築であるグラバーの住まいが残されていて、和洋折衷の建築様式が見られ、愛用品や家具などが展示されています。

■旧グラバー住宅(きゅうぐらばーじゅうたく)

住所:長崎県長崎市南山手町8-1

TEL:095-822-8223(グラバー園管理事務所)

営業時間:8~18時(最終入園は17時40分)

定休日:無休

料金:一般620円、高校生310円、小中学生180円

SPOT.2 「高島炭坑」/蒸気機関を導入し、本格的な海洋炭鉱開発に着手

幕末の開港に伴い、外国の蒸気船の燃料として石炭の需要が高まったことを受け、長崎港の沖合約14.5kmに、トーマス・グラバーと佐賀藩の共同事業として、「高島炭坑」が開発されました。日本で初めて蒸気機関による海底炭鉱開発が行われ、最盛期には1日300tを採炭。昭和61年(1986)に閉山され、現在は北渓井坑跡など、当時の竪坑の坑口が残っています。

■高島炭坑(たかしまたんこう)

住所:長崎県長崎市高島町99-1

TEL:095-829-1193(長崎市文化観光部文化財課)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学無料

SPOT.3 「端島炭坑」/約5300人が暮らした痕跡を残す海洋炭鉱の島

高島から南西に約2.5kmの沖合にあり、「高島炭坑」の成功を受けて、三菱社によって開発された「端島炭坑」。高い護岸で囲まれ、高層鉄筋コンクリートが立ち並んでおり、外観が軍艦「土佐」に似ていることから軍艦島ともよばれています。端島で採炭される石炭は良質で、「官営八幡製鐵所」の製鉄用原料炭として供給され、日本の近代化を支えました。

日本で初めて鉄筋コンクリートの高層住宅が建設され、最盛期には約5300人が住み、人口密度世界一だったといわれています。その後、エネルギーの主役は石炭から石油に移り、昭和49年(1974)に閉山。現在は無人島で、5つの船会社が運航する「軍艦島上陸クルーズ」に参加すると見学ができます。

■端島炭坑(はしまたんこう)

住所:長崎県長崎市高島町端島

TEL:095-822-8888(長崎市コールセンターあじさいコール)

営業時間:軍艦島上陸クルーズで見学可能

定休日:軍艦島上陸クルーズで見学可能

料金:各船会社により異なる

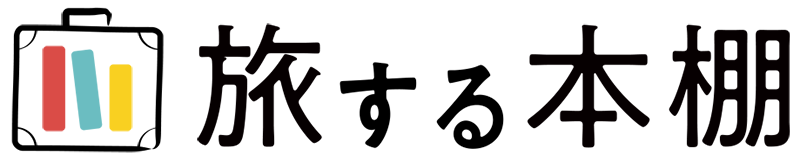

SPOT.4 「小菅修船場跡」/蒸気機関を動力にして、大型船の修理が可能に

外国船の修理のため、薩摩藩士・五代才助(のちの友厚)、小松帯刀、トーマス・グラバーが共同出資して建設した、蒸気動力による曳揚げ装置を備えた洋式船台。船を乗せて曳揚げる台がそろばん状に見えたため、ソロバンドッグとよばれました。煉瓦造りの曳揚げ小屋や曳揚げ機械、軌道、石垣が当時の様子を伝えています。

■小菅修船場跡(こすげしゅうせんばあと)

住所:長崎県長崎市小菅町

TEL:095-829-1152(長崎市文化観光部観光政策課)

営業時間:小屋内部の見学は土・日、祝日の9~16時

定休日:小屋内部の見学は月~金曜

料金:見学無料

SPOT.5 「三菱長崎造船所旧木型場」/120年以上の風雪に耐えた、威風堂々たる佇まい

機械部品やプロペラなど、船の部品作りに必要な鋳型を作るための木型を製造した工場。木骨の小屋組みで、イギリス積み煉瓦造りの2階建ての建物は、長崎大空襲や原爆投下にも耐えたそう。鋳物の生産が縮小され、役割を終えた後は、三菱長崎造船所の歴史を紹介する史料館になりました。

■三菱長崎造船所旧木型場

(みつびしながさきぞうせんじょきゅうきがたば)

住所:長崎県長崎市飽の浦町1-1

TEL:095-828-4134(三菱重工業 長崎造船所史料館)

※2025年3月11日現在、建物工事のため休館中

SPOT.6 「三菱長崎造船所第三船渠」[非公開施設] /東洋最大だった当時から現在も活躍

明治後期、船舶が急速に大型化。それに伴い、蒸気機関に代わり、電気式の排水ポンプを備えたドライドッグが建設されました。入り江の地形を生かし、背後の崖を切り崩し、海を埋め立て、約5年かけて完成させ、明治38年(1905)当時は東洋最大の規模だったそう。約120年経った今も、当時の電気モーターと排水ポンプは現役で稼働し、船の修理が行われています。

■三菱長崎造船所第三船渠

(みつびしながさきぞうせんじょだいさんせんきょ)

住所:長崎県長崎市飽の浦町1-1

※一般非公開

SPOT.7 「三菱長崎造船所 ジャイアント・カンチレバークレーン」[非公開施設]/約150tを持ちあげる怪力で今も現役!

造船所で作られたプロペラなどの製品や機材を吊り上げ、船に積み込むため、スコットランドから輸入した電動クレーン。世界中で現存する12基のうちのひとつ。明治42年(1909)に竣工し、今も当時の吊り上げ能力を維持して、活躍しています。非公開施設ですが、長崎湾を運航する遊覧船などから、アーム部分約75mの巨大な姿を眺めることができます。

■三菱長崎造船所 ジャイアント・カンチレバークレーン

(みつびしながさきぞうせんじょ じゃいあんと・かんちればーくれーん)

住所:長崎県長崎市飽の浦町1-1

※一般非公開

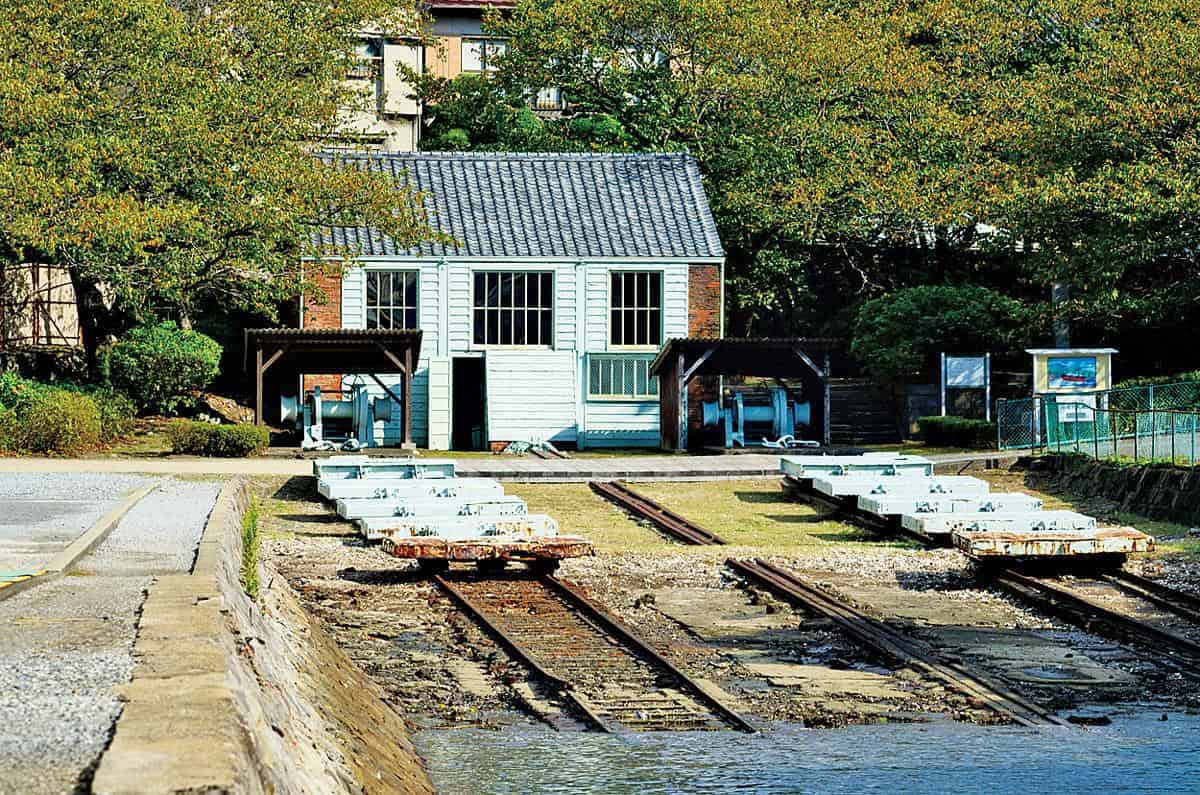

SPOT.8 「占勝閣」[非公開施設]/迎賓館として使われる、日本人設計の明治の名建築

長崎造船所の所長宅として、第三船渠を見下ろす丘の上に建てられた豪奢な洋館。現在は迎賓館として、船舶の命名式などの祝賀会や貴賓の接待に使用されています。尖塔と白壁、暖炉の煙突が特徴的な建物は、「鹿鳴館」の建築に関わったイギリス人建築家、ジョサイア・コンドルに師事した曾禰達蔵(そね たつぞう)が設計しました。

■占勝閣(せんしょうかく)

住所:長崎県長崎市岩瀬道町139

※一般非公開

\ ドラマで人気再燃中の軍艦島についても学べる /

福岡県・熊本県「三池炭鉱・三池港」/港や鉄道のインフラが整備され、石炭で栄えた町

明治初期、蒸気機関車や製鉄の高炉の燃料として石炭が必要でした。石炭は“黒いダイヤ”として重宝され、石油に切り替わる1950~1960年代まで、日本のエネルギーを支え続けました。福岡県と熊本県にまたがる三池エリアには石炭産業に関する資産が残されています。

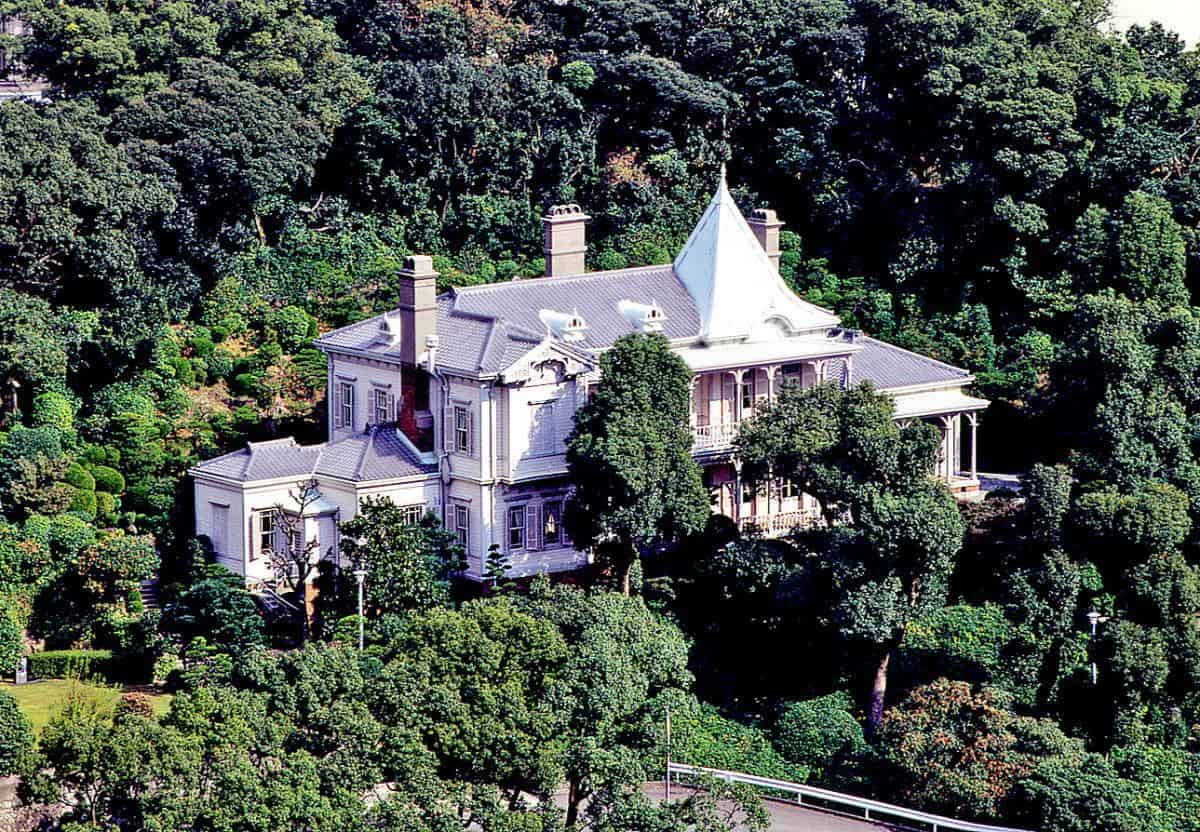

SPOT.1 「三池炭鉱」/イギリスの技術を導入し、“黒いダイヤ”を大量生産

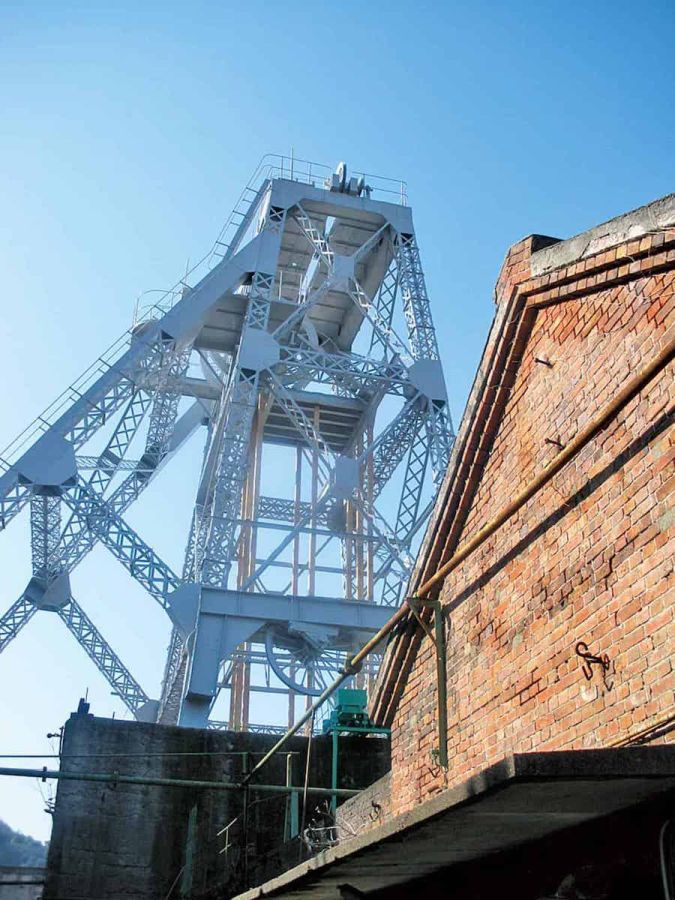

長崎の高島炭鉱に次いで、近代化された「三池炭鉱」の主力坑は、「宮原坑(みやのはらこう)」と「万田坑」でした。イギリスから最新鋭の排水ポンプを導入した「宮原坑」は、深さ約160mの竪坑から坑内水をくみ上げることで、より深い場所で採炭ができるようになり、明治から大正期を通じて、年間平均40万tの出炭を維持しました。1997年に閉山され、現在は第二竪坑櫓と第二竪坑巻揚機室などの赤煉瓦の建物が見学できます。

福岡県の「宮原坑」から熊本県との県境を越えた場所に「万田坑」があります。第二竪坑や巻揚機室、倉庫、ポンプ室、安全燈室、浴室、事務所、山ノ神の祭壇などが保存されていて、炭鉱マンたちが働いた様子をリアルに想像できます。45分かけて案内してくれる無料ガイドツアーがあったり、石炭を港に運ぶための炭鉱電車の走行が見られたり、みどころが盛りだくさんです。

■三池炭鉱 宮原坑(みいけたんこう みやのはらこう)

住所:福岡県大牟田市宮原町1-86-3

TEL:0944-41-2750(大牟田市観光おもてなし課)

営業時間:9時30分~17時(最終入場は16時30分)

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)

料金:見学無料

■三池炭鉱 万田坑(みいけたんこう まんだこう)

住所:熊本県荒尾市原万田200-2

TEL:0968-57-9155(万田坑ステーション)

営業時間:9時30分~17時(最終入場は16時30分)

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)

料金:大学生以上410円、高校生310円、小中学生210円

SPOT.2 「三池港」/100年先を見据えた大港湾事業を成し遂げる

三池炭鉱で採れた石炭を大型船に効率よく積み込み、輸出するために造られたのが「三池港」です。有明海は遠浅で干満差が激しいため、大型船の入港ができませんでした。そこで砂や泥が港内に入るのを防ぐ長い防砂堤と、水量を調整する閘門(こうもん)を造り、大型船が入港できる水深を確保しました。

三池炭鉱社事務長の團琢磨は、石炭が採れなくなった後も港があればまた産業を興すことができると考え、社運を賭けて築港したそう。明治41年(1908)に開港し、100年以上経った今も、三池港は国内外の貿易港として利用されています。

■三池港(みいけこう)

住所:福岡県大牟田市新港町

TEL:0944-41-2750(大牟田市観光おもてなし課)

営業時間:三池港展望所は9時30分~17時(最終入場は16時30分)※閘門等稼働施設は非公開

定休日:三池港展望所は無休

料金:三池港展望所は見学無料

SPOT.3 「三角西港」/明治期の姿を現在に伝える、美しい石積みの貿易港

明治20年(1887)開港の「三角西港」は、「三池港」ができる以前、三池炭の積出港として利用されていました。設計はオランダ人水理工師によるもので、全長約756mの石積埠頭には熊本天草の伝統的な石工技術が用いられています。現在も当時の石積港がほぼ完全に残り、周辺にも明治の面影を感じさせる建物が点在しています。

採炭現場から約60km離れた「三角西港」では、“はしけ”という小舟を使い、手渡しで石炭を大型船に積み込んでいました。採炭地から直接、炭鉱鉄道で石炭を運搬し、機械化された船積機を使った「三池港」へと効率化が図られました。

■三角西港(みすみにしこう)

住所:熊本県宇城市三角町三角浦

TEL:0964-53-1111(宇城市三角支所)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学無料

\ 炭鉱マンのリアルな働きぶりもわかる /

福岡県「官営八幡製鐵所」/輸入に頼らず、鋼材の90%以上を国内生産できるように

鉄道を敷き、船を造り、蒸気機関を造るには、鉄鋼が必要でしたが、当時の日本は鋼材の多くを輸入に頼っていました。そこで鉄を作る際の燃料になる石炭が採れる筑豊炭田の近くに建設されたのが、明治34年(1901)に操業を開始した「官営八幡製鐵所」です。鉄の製造から鋼材の生産まで一貫して行う銑鋼一貫製鉄所は、10年という短期間で事業化に成功。製鉄技術が確立し、技術立国としての礎が築かれました。

SPOT.1 「官営八幡製鐵所」[非公開施設]/鉄の安定供給に成功し、日本の重工業が発展

「官営八幡製鐵所」は現在、「日本製鉄(株)九州製鉄所」となり、敷地内に3つの世界遺産の構成資産が残されています。

赤煉瓦造り2階建ての「官営八幡製鐵所 旧本事務所」は、日本瓦葺きの屋根、中央にドームを配した左右対称の造りが特徴。製鉄所の中枢として、さまざまな経営戦略が練られていました。一般公開はされていませんが、眺望スペースから均整の取れた美しい外観が望めます。

「旧鍛冶工場」では大型のスパナや鏨(たがね)、ハンマーなど、製鉄所の建設に使う鍛造品を製造していました。また、「修繕工場」は現存する国内最古級の大型鉄骨建造物で、創業時に設置された天井クレーンは、現在も使われています。

■官営八幡製鐵所 眺望スペース(かんえいやはたせいてつしょ ちょうぼうすぺーす)

住所:福岡県北九州市八幡東区東田5

TEL:093-582-2391(北九州市都市ブランド創造局文化企画課)

営業時間:旧本事務所眺望スペースの開場は9時30分~17時(最終入場は16時30分)

定休日:旧本事務所眺望スペースの休場は月曜(祝日の場合は翌日)

料金:見学無料

SPOT.2 「遠賀川水源地ポンプ室」[非公開施設]/遠賀川から工業用水を送水し、今なお現役

「官営八幡製鐵所」での鋼材生産に必要な工業用水を、約11km離れた遠賀川からパイプラインで送水するために建設されたポンプ室。動力は蒸気から電気に代わりましたが、今も製鉄所で使う工業用水の60%以上を供給しています。敷地外の眺望スペースから、ツタが絡まるアーチ窓や丸窓がかわいらしいイギリス積み煉瓦造の2棟の建物が見られます。

■遠賀川水源地ポンプ室 眺望スペース(おんががわすいげんちぽんぷしつ ちょうぼうすぺーす)

住所:福岡県中間市土手ノ内1-3-1

TEL:093-245-4665(中間市世界遺産推進室)

営業時間:敷地外から外観のみ見学自由

定休日:敷地外から外観のみ見学自由

料金:見学無料

\ 非公開施設の写真や解説も大充実 /

大人の知識欲を満たす東京・新宿区の「産業遺産情報センター」に行ってみよう!

産業革命遺産に興味が湧いてきた! 旅先としてもいいかも! と思ったら、まずは東京・新宿区の「産業遺産情報センター」に行ってみましょう。8エリア23の構成資産からなる世界遺産「明治日本の産業革命遺産」について、ここ1カ所で学べて、しかも入館は無料なんです! 場所は都営大江戸線若松河田駅から徒歩約5分、総務省第二庁舎別館にあります。

POINT.1 学びがいっぱい。ビジュアルに訴えるわかりやすい展示

メイン展示では幕末から明治にかけて、わずか半世紀で産業革命を果たすプロセスを、①揺籃の時代、②造船、③製鉄・製鋼、④石炭産業、⑤産業国家への5つのコーナーで解説しています。

特徴はビジュアルイメージが多用されていること。ビジュアルと併せて解説を読むと、産業遺産が果たした役割や価値がよく理解できます。写真パネルは60以上あり、7面の大画面体感型マルチディスプレイ「リキッド・ギャラクシー」では、自分で選んだ産業遺産の当時の写真や古地図、動画などを使った迫力ある解説が見られます。

POINT.2 質問できるガイド付きor自由にめぐれるガイドなしを選んで予約

事前予約制だから、混雑することなく、ゆっくり見学できます。公式サイトから人数、日にち、1日最大5枠ある時間帯を選んで予約しましょう。ガイド付きorガイドなしが選べ、所要時間はガイド付き2時間、ガイドなし3時間。ガイドなしの場合でも、展示に合わせた説明が聞ける音声ガイドが借りられます。

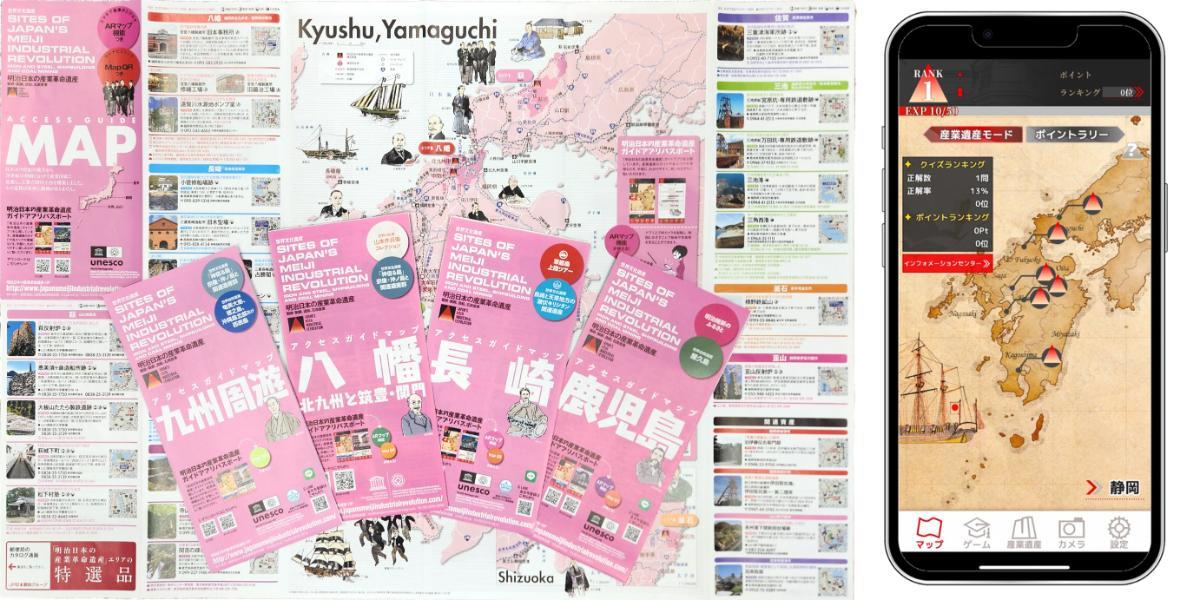

POINT.3 産業革命遺産めぐりに便利なマップやアプリも

現地におでかけする時に便利なアクセスガイドマップが用意されていて、無料でお持ち帰りOK。世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産が点在する8エリアをまとめたもの、九州周遊、萩を始めとした8エリアの全10種類あります。

マップはアプリ「明治日本の産業革命遺産ガイドアプリパスポート」と連動していて、アプリ上のARカメラを地図にかざすと、写真や動画を見ることができます。

「明治日本の産業革命遺産ガイドアプリパスポート」を

\ ダウンロードして楽しもう! /

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※Apple と Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

現代の便利な生活は、明治時代に産業革命が起こったおかげ。「ちょっと難しそう」と思っていた人も、知れば知るほど知的好奇心が刺激され、現地にも足を運びたくなるはず。予備知識をサクッと学びに、行きたいエリアを探しに、ぜひ一度見学してみて。

■産業遺産情報センター(さんぎょういさんじょうほうせんたー)

住所:東京都新宿区若松町19-1 総務省第二庁舎別館

TEL:0120-973-310

営業時間:10~17時(最終入館は16時30分)

定休日:土曜、日曜、祝日 ※第2・第4土曜は開館

料金:入館無料

※公式サイトから要予約

\ ゆっくり見学できる事前予約制 /

\ 明治日本の産業革命遺産を、2分動画でサクッと解説 /

Text:伊藤あゆ

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

Sponsored:一般財団法人産業遺産国民会議